États-Unis : Trump contre Musk, la guerre des titans explose et fissure l’Amérique

Auteur: Jacques Pj Provost

Quand l’allié devient l’adversaire

Donald Trump et Elon Musk : deux noms qui, il y a peu, incarnaient l’axe tout-puissant de la politique et de l’économie américaine. Aujourd’hui, ils s’entre-déchirent sur la place publique, dans un spectacle fascinant et terrifiant. Le président américain a qualifié de « ridicule » la création du Parti de l’Amérique par son ancien allié, le milliardaire Elon Musk, qui a claqué la porte de la Maison-Blanche après une rupture aussi brutale que spectaculaire. Le choc des égos, la collision des ambitions, la violence des mots : tout, dans cette affaire, dépasse le simple fait divers politique. C’est une faille tectonique qui s’ouvre, un séisme dont les répliques secouent déjà les fondations du système américain.

Le système bipartite américain menacé

Depuis plus de deux siècles, la politique américaine repose sur un équilibre fragile entre deux forces : républicains et démocrates. Les tentatives de créer un troisième parti se sont, jusqu’ici, toutes fracassées contre le mur de l’histoire. Mais cette fois, l’homme le plus riche du monde, fort de sa notoriété planétaire et d’une fortune inépuisable, entend briser ce duopole. Elon Musk, exilé du Bureau ovale, veut « rendre la liberté » aux Américains, dénonçant « un système à parti unique, et non une démocratie ». Les mots claquent, la menace est claire : la stabilité politique américaine n’est plus qu’une illusion.

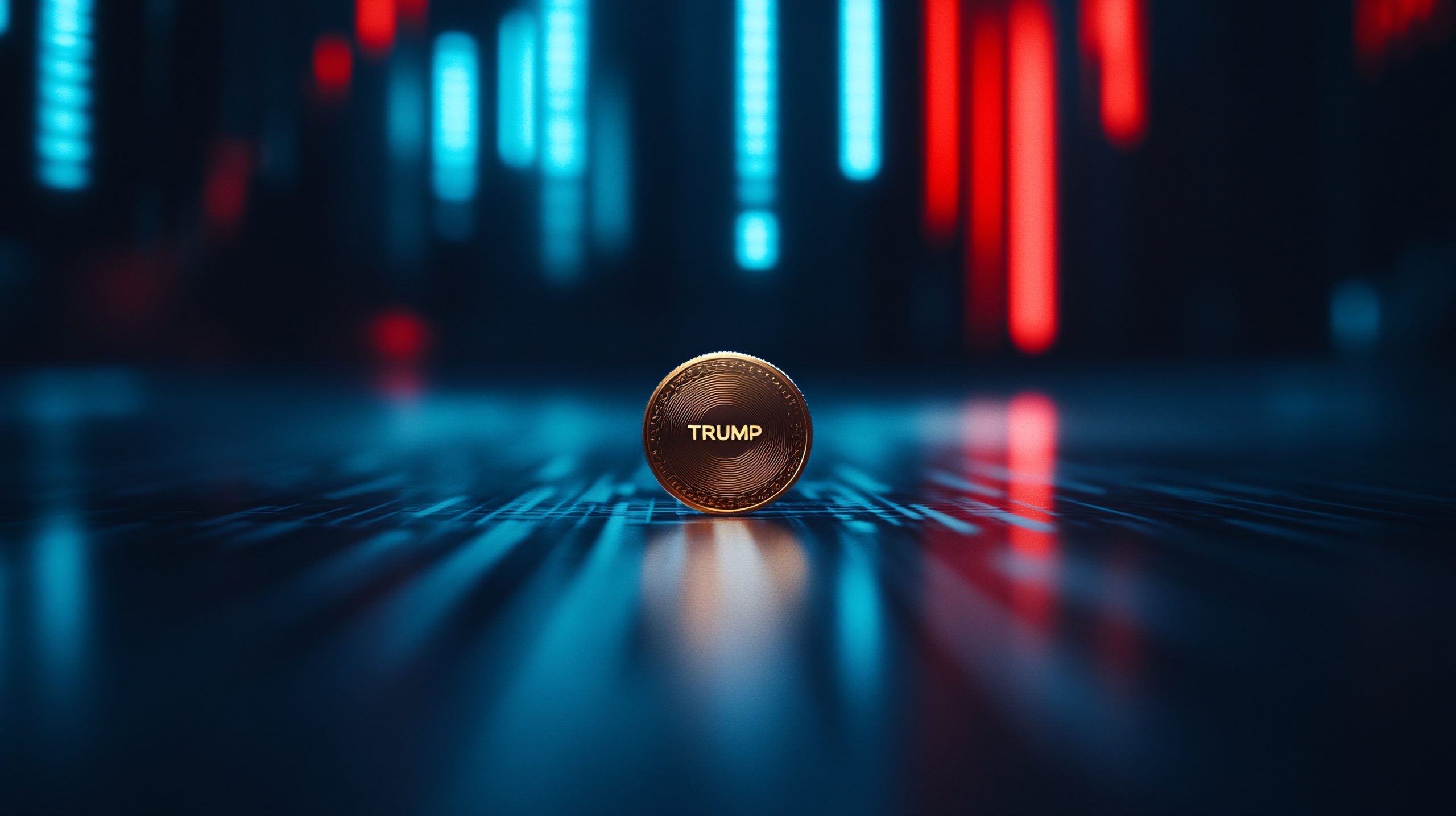

Une annonce qui fait trembler Wall Street et la Silicon Valley

L’annonce du Parti de l’Amérique a provoqué un choc immédiat sur les marchés. Tesla vacille, les investisseurs s’inquiètent, les actionnaires crient à l’irresponsabilité. Les élites économiques, longtemps fascinées par le génie de Musk, s’interrogent désormais sur sa capacité à diriger ses entreprises tout en menant une croisade politique. Les conseils d’administration s’inquiètent ; le ministre des Finances américain l’invite à « revenir à ses affaires ». Mais Musk, plus imprévisible que jamais, s’en moque. Il a choisi son camp : celui de la rupture, du chaos, de la réinvention radicale de la démocratie américaine.

La rupture : de l’alliance à l’affrontement

Un divorce public, brutal, sans retour

L’histoire retiendra la violence de la rupture. Elon Musk et Donald Trump n’étaient pas de simples partenaires : ils formaient un binôme redoutable, uni par l’argent, le pouvoir, la volonté de transformer l’Amérique à marche forcée. Musk a versé plus de 270 millions de dollars à la campagne de Trump, piloté la Commission pour l’efficacité gouvernementale, fréquenté le Bureau ovale comme un second salon. Mais tout a basculé en mai, quand Musk quitte Doge, retourne à ses entreprises, puis s’oppose frontalement au « Big Beautiful Bill », la loi budgétaire de Trump. La dispute éclate, publique, féroce, sans filtre. Les insultes fusent, les menaces s’accumulent, la confiance s’effondre. Le divorce est consommé, irréversible.

La naissance du Parti de l’Amérique : un acte de défi

C’est sur son propre réseau social, X, qu’Elon Musk annonce la création du Parti de l’Amérique. Il promet de « rendre la liberté » à un peuple qu’il juge trahi par ses élites. Il accuse le système de « gaspillage et de corruption », dénonce une démocratie factice, un « système à parti unique ». L’annonce n’est pas un simple coup de com’ : c’est une déclaration de guerre. Musk veut fédérer les « 80 % au centre », ceux que le bipartisme aurait oubliés. Il lance des sondages, multiplie les messages, galvanise ses millions de fans. Il ne sera jamais président – il n’est pas né sur le sol américain – mais il veut peser, influencer, bouleverser l’ordre établi.

Trump contre-attaque, Musk persiste

Face à cette offensive, Trump ne lâche rien. Il qualifie l’initiative de « ridicule », se moque de son ancien allié, rappelle que les troisièmes partis n’ont « jamais fonctionné ». Il menace même de couper les subventions et contrats gouvernementaux dont bénéficient les entreprises de Musk. Les mots sont durs, les attaques personnelles, la rancœur palpable. Mais Musk ne recule pas. Il répond par le sarcasme, défie Trump de passer à l’acte, promet de financer des candidats contre ceux qui ont soutenu la loi budgétaire honnie. L’escalade est totale, sans retour possible. Deux egos surdimensionnés, deux visions du monde, deux Amériques qui se font face, prêtes à tout pour triompher.

Le choc des titans : enjeux et conséquences

Un duel à hauts risques pour la démocratie américaine

La création du Parti de l’Amérique n’est pas un simple épiphénomène. C’est un défi direct au système politique américain, fondé sur l’alternance entre deux grands partis. Les troisièmes partis, du Libertarian Party au Green Party, n’ont jamais réussi à s’imposer. Mais Musk n’est pas un outsider comme les autres. Il a l’argent, la notoriété, la capacité de mobiliser des foules, de façonner l’opinion, de bouleverser les codes. Sa rupture avec Trump, son engagement total, sa volonté de financer des candidats dans tous les États : tout cela menace de fracturer la droite, de diviser les électeurs, de rendre les prochaines élections imprévisibles.

Un impact immédiat sur les marchés et les entreprises

Les conséquences économiques sont déjà visibles. Tesla dévisse en Bourse, les investisseurs s’inquiètent de la distraction de Musk, les conseils d’administration s’alarment. L’engagement politique du milliardaire, loin de rassurer, fait craindre une instabilité durable. Les contrats publics, vitaux pour ses entreprises, sont menacés. Les analystes s’interrogent : Musk peut-il mener de front une croisade politique et la direction de ses empires industriels ? Le doute s’installe, la confiance s’effrite, la volatilité s’accentue. Le choc politique devient choc économique, et personne ne sait où cela s’arrêtera.

Une fracture irréversible au sein du camp républicain

La droite américaine, déjà divisée, se retrouve au bord de l’implosion. Les partisans de Trump dénoncent la trahison de Musk, l’accusent de jouer le jeu des démocrates, de semer la confusion. Les modérés, séduits par le discours anti-système du milliardaire, hésitent, doutent, cherchent une nouvelle voie. Les stratèges républicains redoutent une hémorragie de voix, un effondrement aux élections de mi-mandat. Le camp Trump, pourtant triomphant, vacille. La guerre des chefs fait rage, et l’avenir du parti n’a jamais paru aussi incertain.

Les failles du système : pourquoi les troisièmes partis échouent (et pourquoi Musk croit pouvoir réussir)

Un système verrouillé par l’histoire et la loi

Depuis toujours, le système politique américain est structuré pour empêcher l’émergence d’un troisième parti. Les règles électorales, le mode de scrutin, le financement des campagnes : tout est conçu pour favoriser le bipartisme. Les tentatives passées, du Libertarian Party au Green Party, se sont toutes soldées par des échecs cuisants. Les candidats manquaient de notoriété, de moyens, de réseaux. Les électeurs, pris en otage par la peur du « vote perdu », finissaient toujours par revenir dans le giron des grands partis. Le système est verrouillé, presque inattaquable.

Musk, l’exception qui confirme la règle ?

Mais Elon Musk n’est pas un candidat comme les autres. Sa fortune, sa notoriété, sa capacité à mobiliser des millions de fans sur les réseaux sociaux, à lever des fonds en un claquement de doigts, font de lui un adversaire redoutable. Il peut financer des campagnes dans les 50 États, recruter des équipes, imposer son agenda. Il a l’aura d’un entrepreneur visionnaire, le charisme d’un leader, la folie d’un joueur prêt à tout risquer. Mais il traîne aussi des casseroles : son passage à la Maison-Blanche, ses polémiques, ses tweets incendiaires, ses ennemis puissants. Il est à la fois l’homme providentiel et le bouc émissaire parfait. Réussira-t-il là où tous ont échoué ? Rien n’est moins sûr.

Une candidature impossible, un projet incertain

Musk ne pourra jamais être président : il est né en Afrique du Sud, et la Constitution américaine l’interdit. Il devra donc trouver un « porteur de ballon », un candidat capable d’incarner son projet, de porter sa voix, de fédérer les foules. Ce ne sera pas facile. Les Américains sont méfiants, fatigués des promesses non tenues, lassés des sauveurs autoproclamés. Musk devra convaincre, rassurer, prouver qu’il n’est pas qu’un agitateur. Son projet est ambitieux, mais fragile. Il peut tout perdre – ou tout gagner. Le suspense est total.

Les conséquences mondiales : un séisme qui dépasse l’Amérique

Une image écornée sur la scène internationale

La querelle Trump-Musk ne se limite pas aux frontières américaines. Elle fragilise l’image des États-Unis dans le monde, donne le spectacle d’une démocratie vacillante, d’un pouvoir divisé, d’une élite en guerre ouverte. Les alliés s’inquiètent, les adversaires jubilent. La crédibilité américaine, déjà mise à mal par des années de chaos politique, s’effrite encore un peu plus. Les marchés mondiaux s’ajustent, les diplomates s’interrogent, les opinions publiques observent avec un mélange de fascination et de stupeur. L’Amérique n’est plus un modèle, mais un laboratoire du chaos.

Des répercussions économiques immédiates

La crise politique a des effets directs sur l’économie mondiale. Les actions Tesla plongent, les investisseurs fuient, les partenaires commerciaux s’inquiètent. Les contrats publics, essentiels pour les entreprises de Musk, sont menacés. Les marchés anticipent une instabilité durable, une volatilité accrue, des risques systémiques. Les grandes entreprises américaines, longtemps protégées par la stabilité politique, découvrent la fragilité d’un système en crise. La confiance s’effondre, la peur s’installe, la tempête menace.

Un précédent dangereux pour les démocraties occidentales

La guerre Trump-Musk fait école. Partout, des entrepreneurs, des milliardaires, des outsiders rêvent de briser les vieux partis, de s’imposer par la force de l’argent, du buzz, de la notoriété. La démocratie représentative, déjà contestée, vacille sous les coups de boutoir des populistes, des démagogues, des nouveaux prophètes. L’Amérique, longtemps considérée comme le phare du monde libre, devient le théâtre d’une expérimentation risquée, dont nul ne connaît l’issue. Le risque de contagion est réel, la menace globale.

La réaction du peuple américain : entre fascination, colère et lassitude

Un peuple divisé, épuisé par la guerre des chefs

Les Américains, pris en otage par la querelle Trump-Musk, oscillent entre fascination et exaspération. Les partisans de Trump dénoncent la trahison, accusent Musk de jouer le jeu des démocrates. Les fans de Musk applaudissent son courage, voient en lui le héraut d’une nouvelle ère. Mais la majorité, silencieuse, fatiguée, regarde ce spectacle avec lassitude. Les scandales, les polémiques, les promesses non tenues ont usé la confiance, sapé l’enthousiasme. Le rêve américain vacille, l’espoir s’étiole, la colère gronde. Le peuple veut du changement, mais redoute le chaos.

Le risque d’une abstention massive

La confusion politique, la multiplication des partis, la violence des débats risquent de décourager les électeurs. Déjà, les taux de participation s’effritent, les jeunes se détournent des urnes, la défiance s’installe. Le risque d’une abstention massive, d’une crise de légitimité, plane sur les prochaines élections. Les stratèges s’inquiètent, les démocrates espèrent profiter de la division, les républicains redoutent l’hémorragie. Mais personne ne sait ce que décidera le peuple, lassé des promesses, écoeuré par les scandales, désabusé par la politique.

La tentation du repli, du chacun pour soi

Face à la crise, beaucoup d’Américains choisissent le repli, l’indifférence, le cynisme. Les réseaux sociaux, longtemps espaces de débat, deviennent des champs de bataille, des lieux de haine, de désinformation, de manipulation. La société se fragmente, les solidarités s’effritent, la peur de l’autre grandit. La guerre Trump-Musk n’est plus un simple affrontement politique : c’est le symptôme d’une société épuisée, inquiète, en quête de sens. La démocratie américaine, jadis modèle d’unité, devient le théâtre d’une désagrégation silencieuse, insidieuse, dangereuse.

Conclusion : l’Amérique à l’épreuve du chaos

Un pays au bord de l’implosion

L’Amérique traverse une crise d’une gravité extrême. La guerre ouverte entre Donald Trump et Elon Musk n’est pas qu’une querelle d’egos : c’est le symptôme d’un système à bout de souffle, d’une société fracturée, d’une démocratie en danger. La création du Parti de l’Amérique ouvre une brèche, menace l’équilibre politique, économique, social. Les conséquences sont déjà visibles : division du camp républicain, panique sur les marchés, inquiétude internationale, lassitude du peuple. Le risque d’implosion n’a jamais été aussi réel. L’Amérique, jadis phare du monde libre, vacille sur ses bases. L’avenir est incertain, la tempête gronde, le chaos menace. Mais peut-être, au cœur de cette crise, se cache la promesse d’un renouveau, d’une renaissance, d’une réinvention. À condition d’oser regarder la réalité en face, sans fard, sans illusion, sans peur.