Imaginez un instant l’hydroélectricité sans ses stéréotypes : pas de rivières majestueuses à détourner, pas de barrages géants qui rongent les paysages, pas le bruit assourdissant de l’eau retenue de force. Il fallait oser y penser, c’est maintenant chose faite. Jusqu’ici, quand on parlait de stockage d’énergie renouvelable, on évoquait inévitablement l’image classique du barrage, du bassin gigantesque, de barrages controversés, de milieux submergés, de populations déplacées. Mais soudain, le secteur prépare un virage inattendu, et franchement, le moment est venu d’enfin s’extasier (ou s’inquiéter ?) devant l’émergence d’une hydroélectricité affranchie des cours d’eau. Incrédulité mêlée à fascination : c’est la promesse – et le défi – des solutions de pompage-turbinage sur circuit fermé, la fameuse « STEP sans rivières », ou « hydroélectricité repompée sans rivière » si vous préférez nommer la bête. Aujourd’hui, je veux explorer à vif cette technologie, ce basculement stratégique peut-être sous-estimé qui pourrait tout chambouler – le climat, la transition énergétique, le paysage et la logique même de ce que signifie le mot « hydroélectrique ».

Ce que vous croyez savoir sur l’hydroélectricité est dépassé

De l’incontournable barrage à la fin annoncée du grand cascadologue

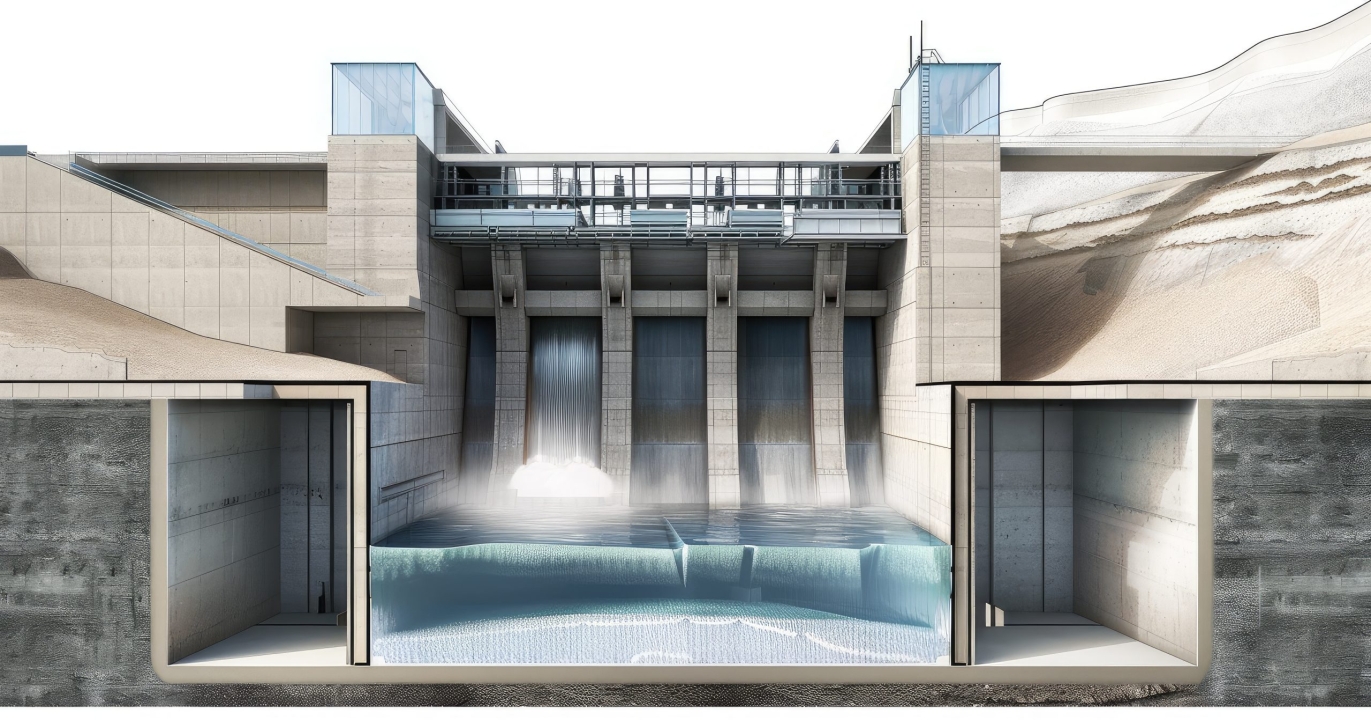

Soyons honnêtes : quand on pense à hydroélectricité, l’image qui s’impose est souvent celle d’un barrage pharaonique gênant le cours naturel d’un fleuve. La réalité, patiemment polie par un siècle d’industrie énergétique, semble immuable : pour tirer de l’électricité de l’eau, il faut la forcer à franchir un obstacle, la domestiquer, la dompter à grand renfort de béton et d’aménagements massifs. Cette domination industrielle a fait la force – et la faiblesse – de l’hydroélectrique. Mais à mesure que les critiques environnementales gonflaient et que la demande mondiale pour des énergies toujours plus propres explosait, l’idée a germé : libérer l’hydroélectricité de sa dépendance aux paysages lacustres, aux rivières sacrifiées, aux poissons perdus dans des échelles impitoyables. En somme, assainir ce géant renouvelable souvent qualifié d’« énergie propre » tout en réduisant son empreinte écologique réelle, bien plus problématique qu’on ne l’a longtemps admis.

Le nerf de la transition : comment stocker l’énergie renouvelable ?

L’enjeu du XXIe siècle, c’est le stockage massif de l’électricité renouvelable. Le bon sens voudrait qu’on puisse stocker l’électricité comme on range du blé dans un grenier. Mais cette simplicité n’est qu’un mirage : pour les réseaux modernes, la variabilité du solaire et de l’éolien rend le stockage crucial, vitale, sinusoïdal, obsessionnel. Or, les batteries lithium-ion, aussi séduisantes et fétichisées soient-elles, plafonnent vite à cause des coûts, des ressources, des risques d’incendie et de la durée de vie. Alors, depuis quelques années, un retour en grâce s’opère : on ressuscite le principe du pompage-turbinage, mais — révisez vos classiques — pas à la manière des barrages sur rivières. Place au pompage-turbinage en circuit fermé ou STEP « sèche » ; plus besoin de rivières naturelles, il suffit de deux bassins artificiels, placés à deux niveaux différents, totalement isolés du milieu environnant.

Nouveauté sans rivière : la renaissance de la STEP

La STEP sans rivière ? Mais oui, c’est possible !

Ici, pas question d’aller détourner la moindre rivière ou d’inonder des vallées entières. Les nouvelles installations misent tout sur la géographie – parfois une ancienne mine, une carrière désaffectée, ou simplement deux réservoirs excavés de toute pièce. Pour schématiser : on profite des excédents de production renouvelable (pensez au vent la nuit ou au soleil d’été), on utilise cette électricité « gratuite » pour pomper de l’eau vers le bassin supérieur, et, lorsque la demande augmente ou que les ressources intermittentes s’essoufflent, on libère cette eau vers le bassin inférieur, activant au passage des turbines qui injectent instantanément de l’électricité sur le réseau. Zéro rivière, zéro barrage monumental, mais un stockage d’une souplesse et d’une efficacité inédites, sans presque aucun impact sur les écosystèmes naturels.

Les avantages inattendus du circuit fermé : environnement, flexibilité, acceptabilité

On ne va pas tourner autour du pot : l’avantage numéro un de cette approche, c’est la décorrélation totale d’avec le réseau hydrographique naturel. Les bassins étant sur des terrains choisis pour leur isolement (anciens sites industriels, collines marginales…), le bilan écologique s’améliore radicalement. Les STEP fermées s’affranchissent ainsi de la question des poissons migrateurs, des cycles biologiques aquatiques, de l’émission de méthane liée à la décomposition de la biomasse inondée (un défaut majeur des grands barrages), et bien sûr, elles provoquent zéro déplacement de population. De plus, le rendement énergétique du pompage-turbinage flirte avec les 80%, écrasant tout espoir de rivalité pour l’hydrogène ou les batteries géantes. Pour la société, c’est l’assurance d’un outil flexible, mobilisable en quelques secondes, capable d’absorber les surplus d’énergies solaires et éoliennes à l’échelle d’un pays, voire d’un continent.

Illustrations concrètes : entre ambitions et obstacles du pompage sans fleuve

L’exemple canadien : le laboratoire à ciel ouvert du circuit fermé

Le Canada, mastodonte du secteur hydroélectrique, commence à pivoter. Près de 85 GW d’énergie renouvelable fournie actuellement : un quart du potentiel mondial. Or, face aux limitations des ressources fluviales et à la pression environnementale, c’est bien sur la création de STEP en circuits fermés, « indépendantes » de tout fleuve, que se focalisent les études récentes. Les experts estiment que ce modèle peut transformer les anciens sites industriels inutilisés (mines, carrières, terrains en friche) en moteurs du stockage massif, tout en s’esquivant des grands débats sur la préservation des milieux aquatiques. Car on le sait, le moindre nouveau barrage provoque aujourd’hui une levée de boucliers : paysages défigurés, biodiversité menacée, accusations de greenwashing. La STEP fermée s’invite alors en joker inattendu, soudain très séduisant face à la montée des contraintes environnementales.

Pompage-turbinage marin et hybrides : la mer, nouveau terrain de jeu inattendu ?

Certains pays aux littoraux variés osent aller plus loin. En Belgique, on planche sur une île artificielle en mer du Nord dédiée au stockage d’énergie : en période de surplus, on pompe l’eau hors d’un gigantesque puits central, puis, quand la demande reprend, on laisse la mer le remplir en alimentant des turbines. Au Japon aussi, la STEP sans rivière existait — parfois éphémère, parfois pionnière. En France ou en Espagne, c’est la combinaison de parcs éoliens et de bassins côtiers qui séduit : ils imaginent des STEP de falaise, abritées loin des écosystèmes fluviaux, capables d’apporter des GW de capacité de stockage… sans jamais effleurer une rivière sauvage.

Des défis coriaces mais une révolution engagée

Doutes économiques et enjeux sociétaux

Un enthousiasme total serait naïf : ces technologies traînent leur lot d’incertitudes. Premièrement, l’investissement initial reste élevé. Fish ? Les STEP de montagne coûtent cher, les bassins fermés réclament des travaux colossaux – même si la durée de vie et la faible maintenance compensent à long terme. Deuxième épine : on ne peut pas non plus implanter des circuits fermés partout ! Il faut un dénivelé suffisant, un accès foncier clair, un consensus sociétal (même sans rivière, un bassin peut susciter des inquiétudes locales). Mais honnêtement, chaque bond technologique porte ces dilemmes ; le nucléaire, le solaire, l’éolien les ont tous affrontés, soulevés, parfois contournés.

Vers une complémentarité renouvelée avec solaire, éolien et batteries

En pratique, la STEP sans rivière ne prétend pas tout remplacer. Elle s’annonce comme LE complément structurant à l’expansion du solaire et de l’éolien. Tandis que les parcs produisent en continu, ces STEP prennent le relais à chaque imprévu – couche nuageuse, nuit tombée, absence de vent, pic soudain de consommation. À l’inverse des batteries, limitées par des cycles de charge-décharge restreints, les STEP « sèches » fonctionnent des décennies sans souci de matériaux rares : eau, béton, turbines, géographie. Bref, la solution paraît enfin dimensionnée pour une transition massive, rapide et — osons le mot — plus respectueuse des territoires vivants.

Conclusion : sortir de l’antagonisme barrage / batterie, oser la troisième voie

Fini le duel stérile entre batteries chimiques polluantes et barrages géants à haut impact. La percée de l’hydroélectricité en circuit fermé, indépendante des rivières, promet une transition douce mais musclée vers un réseau 100% renouvelable, sans renier l’urgence climatique ni oublier la préservation des territoires. C’est une mutation majeure : la capacité de stocker intelligemment l’énergie propre, au moment voulu, sans remodeler la nature de façon irréversible. Est-ce la panacée ? Rien n’est jamais sans revers, mais dans notre quête d’un équilibre énergétique, la STEP sans rivières s’offre comme une pièce maîtresse, encore trop méconnue mais déjà indispensable. À condition de l’implanter avec rigueur, audace, et une vraie écoute des sociétés concernées, elle pourrait donner tort aux sceptiques – et redéfinir le mot même d’« hydroélectricité ». Et si on arrêtait de regarder les barrages dans le rétroviseur pour foncer enfin vers ce futur, sans fleuve mais bourré de potentiel ?