Une tempête judiciaire attendue, Washington vacille

Un vent d’extrême tension souffle sur la capitale fédérale. En un geste rarissime, la Chambre des représentants — toutes tendances confondues, malgré une lutte à couteaux tirés sur presque tout le reste — vient d’ordonner la publication massive des archives du scandale Jeffrey Epstein. Ce nom, toujours chargé d’effroi, de honte et de fascination sordide, revient en force alors que les élus américains assument enfin, sous la pression populaire, le besoin de vérité. On ne parle plus d’un simple dossier judiciaire : il s’agit d’ouvrir la boîte noire de complicités, d’échecs et — surtout — de silences assourdissants qui pèsent depuis des années sur l’establishment politique, judiciaire et médiatique. Cette fois, la manœuvre ne vise pas seulement les fantômes du passé mais ce qui subsiste, peut-être, d’un pacte collectif brisé par l’impunité.

De la Cisjordanie des élites à la banlieue profonde, tout le pays envoie le même signal : « assez ! » Le Congrès l’a entendu, forçant la main à une administration Trump irritée, à un Speaker Johnson embarrassé, à des ministères qui voulaient encore négocier au rabais. Chacun, ce matin, sait qu’un tsunami de révélations potentielles va traverser la vie politique. On feint de s’y préparer, mais la peur, dans les couloirs, a l’odeur d’une guerre civile morale qui vient.

L’Amérique s’apprête à regarder dans l’abîme son reflet le plus glaçant. Ce qui va remonter du fond du puits, personne ne contrôle plus la forme, ni le tempo.

Subpoenas tous azimuts, la classe dirigeante sous convocation

Le ton a été donné sans nuance : la commission Oversight agit vite, fort, presque brutalement. Une salve de subpoenas vise la crème de la politique — ex-présidents, stars discrètes de l’ombre judiciaire, figures controversées du renseignement américain. Bill Clinton et Hillary Clinton reçoivent leur convocation, pas par élégance mais comme avertissement : nul n’est au-dessus de la loi, même plus le temps d’un éclat médiatique. Les anciens directeurs du FBI James Comey et Robert Mueller doivent, à leur tour, venir s’expliquer. Autour, les figures de l’imposant département de la Justice — de Loretta Lynch à William Barr ou Merrick Garland — sont sommées de comparaître. Le message, sous-jacent, est limpide : à chaque génération son lot d’excuses. Cette fois, c’est la transparence ou… la honte publique définitive.

Même Ghislaine Maxwell, clé de voûte du réseau, va devoir déposer, malgré son incarcération. Les dates sont déjà inscrites sur les agendas, sous tension insoutenable des entourages : refus, embarras, négociations de dernière minute. Ici, aucun recoin judiciaire ne résistera à la vague. C’est la première fois qu’un tel croisement d’appels à témoins vise la totalité de la chaîne décisionnelle — la politique, le pena, le policier.

Le spectacle ne fait que commencer. La peur et l’orgueil, ancien couple du pouvoir, n’ont jamais été aussi visibles sur les visages fatigués de l’élite américaine.

La bataille commence pour la vérité, mais la suspicion infuse tout

Les premiers doutes s’imposent déjà : la commission obtiendra-t-elle quelque chose de neuf ou ne récoltera-t-elle qu’un écran de fumée, stratégiquement entretenu ? Juristes et victimes s’interrogent — la lourdeur du procès, l’histoire des obstacles secrets, la nécessité de protéger l’identité des survivantes, tout cela s’oppose à la voracité médiatique. Certains élus voient dans l’offensive une stratégie partisane, un outil pour plaisanter la campagne, ou au contraire noyer sous le bruit les pistes les plus sensibles. Mais le besoin de réparer l’irréparable, d’obtenir au moins un fragment de justice, l’emporte. La société réclame désormais que nul ne puisse échapper, ni à la lumière ni à l’infamie, selon ce que révéleront les témoignages.

La Chambre sait qu’elle entre en territoire miné, où la justice et l’opportunité politique n’ont jamais fait bon ménage. Cependant, cette insécurité, ce risque assumé, signe le réveil brutal, et peut-être la guérison à terme, d’une démocratie secouée. Il est trop tard pour reculer.

Au cœur de la tourmente, nul ne sait où cette séquence mènera. Et c’est cela même, le vrai séisme américain du moment.

Le réveil des fantômes : archives, victimes et tribunaux dans la tempête

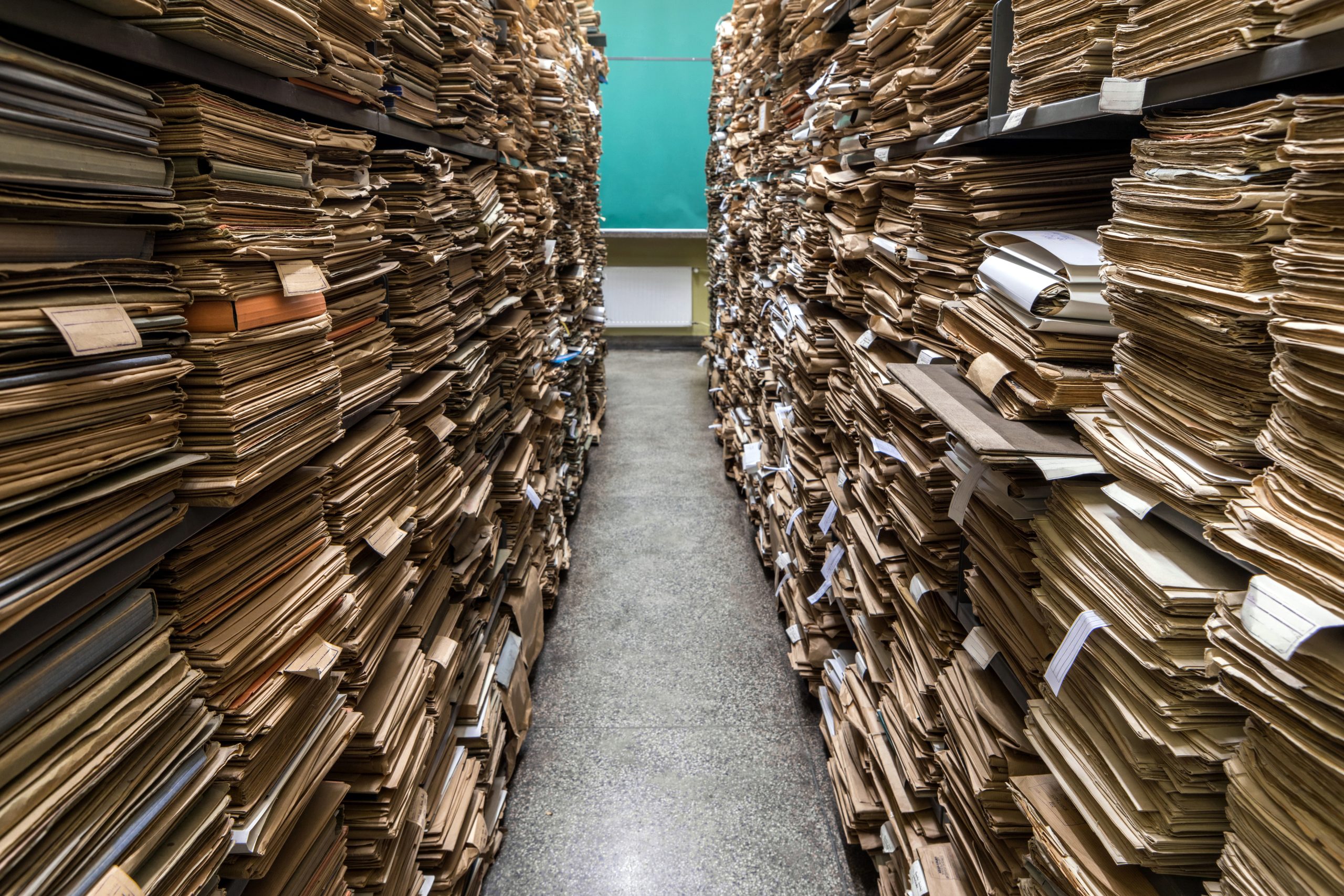

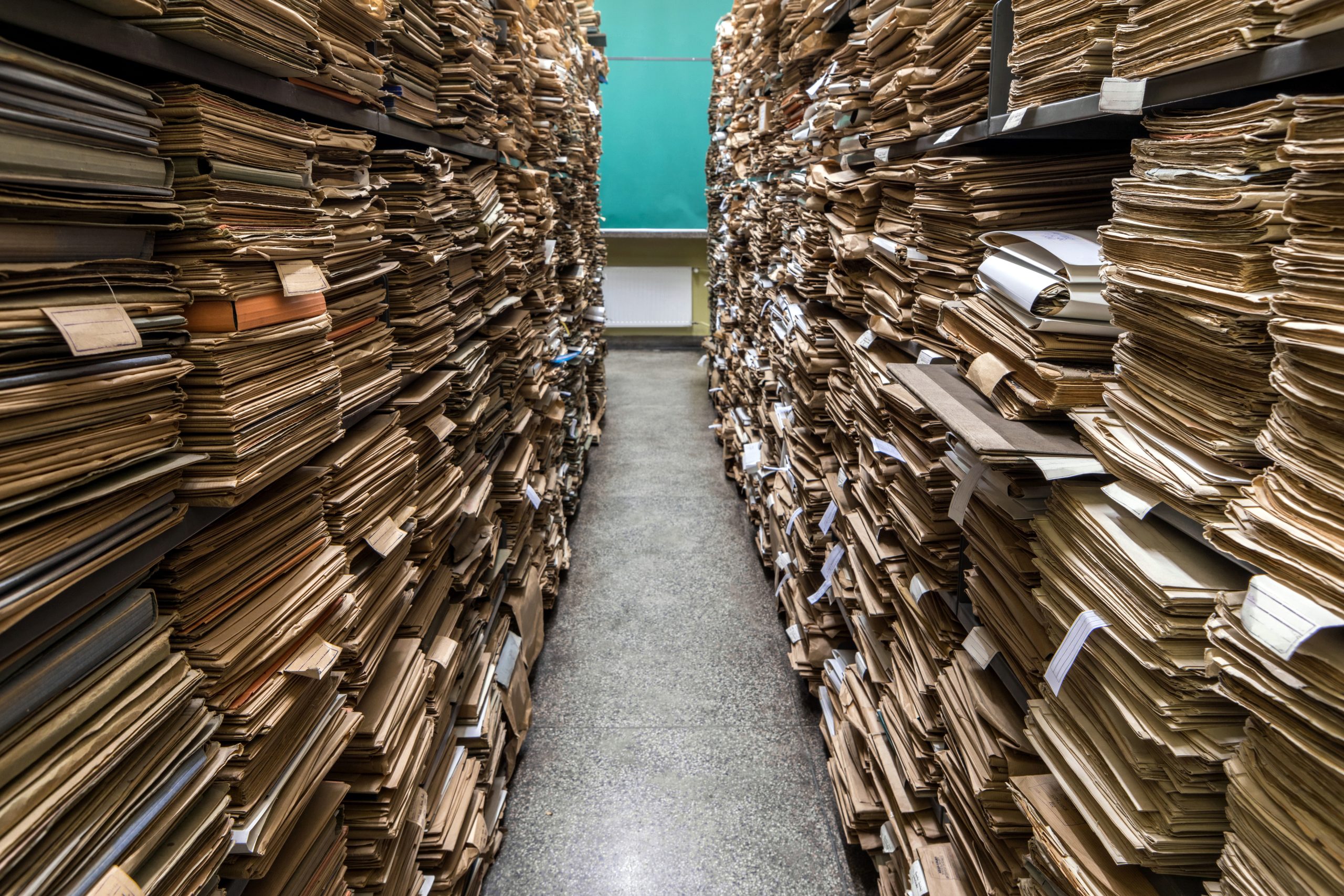

La justice veut tout voir : dossiers judiciaires, preuves, correspondances secrètes

L’ampleur de la demande est quasi inédite dans l’histoire judiciaire américaine. Les élus exigent autant les dossiers d’enquête de l’époque Epstein que ceux qui auront germé après ses aveux et sa mort. Sont visées : communications internes entre présidences, décisions de ne pas poursuivre certains dossiers, mémos secrets sur la découverte du cadavre d’Epstein, rapports post-mortem, vidéo surveillance, notes sur la gestion fédérale du système carcéral. Rien, a priori, ne sera exempté sauf l’anonymat des quelques victimes en cours de reconstruction.

L’Attorney General, pris entre le marteau politique et l’enclume judiciaire, a trois semaines pour produire l’intégralité du dossier. Le Congrès, en posture de justicier, ne veut pas laisser passer l’opportunité. Certains élus menacent déjà de votes d’injonction accélérés, voire de mesure de “contempt of Congress” si la remise des pièces n’est pas complète et rapide.

Dans les associations de victimes, l’attente atteint un point de non-retour. Cela fait des années que la société civile américaine soupçonne le plus grand arrangement silencieux d’État autour d’un réseau de violences sexuelles institutionnalisées. Jamais le choc n’a été aussi palpable : pour une fois, on regarde l’ogre dans les yeux, sans ciller.

Dépôts sous serment, jeux d’esquive et stratégie des avocats

Bill Clinton, Hillary Clinton, Comey, Mueller et les autres ne sont pas attendus pour “parler” mais bien pour répondre, sous serment, aux questions du Congrès. Traditionnellement, les audiences de ce type se soldent par des esquives, des lapsus, du “je ne me souviens plus”, parfois des invocations du 5ᵉ amendement. Mais cette fois, la température médiatique, la soif de barrière sociale tombée, augmente la pression. Avocats, conseils, communicants de crise peinent à trouver la posture adaptée : tout silence, toute maladresse, toute ironie déplacée sera instantanément récupérée par l’opinion, transformée en aveu par défaut.

Selon des analystes judiciaires, l’affaire Maxwell (condamnée à 20 ans) sera un test : à la fois sur la capacité de l’État à interroger une figure centrale, déjà condamnée, et la volonté réelle de la majorité d’élus de tirer, enfin, les vrais enseignements d’un système que tout, ou presque, encourageait à l’omerta. L’audition prévue à la prison de Tallahassee promet, là aussi, un bras de fer entre commandité et tactique d’évitement. Nombreux sont ceux qui craignent que l’indécision devienne la règle du jeu.

Pour motiver chaque acte, la pression citoyenne ne cesse de monter. Ce matin, à New York comme à Seattle, on exige moins de spectacle qu’une transparence inconditionnelle. Pour la première fois, c’est peut-être le réel qui va l’emporter.

Réactions politiques et bataille pour la transparence

L’union du Congrès, l’exception qui confirme la gravité

Fait rare, l’initiative a ébranlé les cloisons partisanes. Si les fractures restent vives — sur la forme, sur l’utilisation politique des révélations — la motion de convocation a obtenu le soutien de trois Républicains, forçant le reste du panel à suivre. La majorité, menée par James Comer, a fait de l’affaire une question de “santé morale de la République”. De l’autre côté, des figures démocrates ont salué la “véritable leçon de responsabilité” adressée à l’exécutif. En toile de fond, la pression populaire, inédite, relie pour une fois les classes sociales en une même plainte : “la vérité ou le mépris éternel”.

La Maison-Blanche — très divisée sur les conséquences de cette franchise totale — ne peut plus reculer. La stratégie du “circulez, il n’y a rien à voir” ne prend plus. Même l’aile la plus modérée du parti républicain a admis qu’un “reset” de la confiance était inévitable, quelle que soit la gravité des révélations.

C’est à ce prix — coût de l’honnêteté, coût du courage, coût de la honte assumée — que la démocratie américaine espère reconquérir sa dignité perdue.

La Maison-Blanche sous pression, manipulations et craintes d’obstruction

Le jeu ne s’arrête pas à la première salve de subpoenas. Déjà, la Maison-Blanche prépare ses lignes de défense, les stratèges montent au créneau : “risque d’exploitation politique”, “bataille d’image”, “droits de la défense”. Certains conseillers juridiques avertissent que l’administration pourrait garder certaines parties confidentielles, jouer la montre ou pousser à des compromis sur la forme, plus que sur le fond. Mais la force du vote bipartisan et la menace permanente d’une médiatisation incontrôlable rendent la tactique risquée. Les GAFAM, eux, craignent un renouveau de discours complotistes autour du “client list”, ce serpent de mer qui revient rythmer tous les fantasmes américains.

L’affaire Epstein n’est plus qu’un dossier criminel : c’est devenu, aujourd’hui, le test ultime de la capacité d’une nation à affronter, sans retour, le monstre qu’elle a enfanté. La Maison-Blanche sait que le moindre dérapage, la moindre phrase détournée, le moindre écart sur la transparence pourraient coûter des sièges, voire un cycle politique entier.

Chaque jour, le bras de fer s’intensifie, chaque message prépare le terrain pour la bataille médiatique du siècle.

Face à l’opacité, la colère citoyenne comme ultime levier

La société civile ne veut plus de promesses. Depuis la mort suspecte d’Epstein en prison, le doute n’a jamais cessé de prospérer. Forums, collectifs de victimes, associations citoyennes relaient la peur d’une énième manœuvre de diversion. Les réseaux sociaux, archétypes du bruit, structurent désormais la mobilisation, orchestrée autour de slogans simples : “pas de paix sans lumière”, “plus jamais de secrets sur l’abus”. Les familles, meurtries, réclament que tout soit dit, que plus rien ne soit laissé à l’ombre. Le travail des parlementaires n’a jamais été autant scruté.

De ce tumulte naît, peut-être, un pouvoir nouveau, un néo-contrat social qui lie la société à la justice. C’est fragile, c’est risqué, mais cette parole — brute, non formatée — s’avère parfois plus puissante qu’un arsenal de lois. Le Congrès s’expose, l’Amérique observe. Tout dépend, désormais, de la volonté collective à briser le dernier verrou du silence.

La leçon, si elle vient, ne sera pas que judiciaire. Elle sera morale, et — peut-être — enfin libératrice.

L’incertitude absolue : qui tient encore la vérité ?

Débats juridiques sans fin et crainte de la manipulation

Dans cette effervescence, tous savent qu’une partie de la vérité ne sera jamais révélée. Les avocats des différentes parties brandissent l’argument du respect du secret médical, du droit à la reconstruction pour les victimes, du devoir de réserve sur les enquêtes en cours. Juridiquement, chaque pièce est susceptible d’être cachée, censurée, “redactée” avant tout dévoilement au public. À chaque étape, les prétoires s’embrasent, les motions de procédure s’empilent, et la moindre fuite obtenue irrite ou rassure, selon le camp.

L’opinion, quant à elle, observe impitoyable. Chaque omission, chaque “oubli”, chaque décalage entre promesse et réalisation nourrira la suspicion, renforcera la paranoïa collective. Les experts préviennent : “Le vrai drame, ce ne sera pas le scandale, ce sera l’impression d’une nouvelle dissimulation.” C’est l’abîme du rapport à la justice, déjà miné, qui joue sa survie.

Ceux qui s’y refusent le font souvent par peur de voir l’Histoire rejouer à l’infini le même spectacle de l’injustice. Mais la pression, cette fois, est là – indiscutable, inarrêtable.

Possibles révélations, effet domino politique et social

Plus les auditions avancent, plus le risque d’une cascade de révélations augmente. Des alliances d’hier pourraient s’effondrer, des réputations s’effacer, des failles profondes se révéler dans la mécanique sociale et politique du pays. Les “amis de Maxwell”, les “proches d’Epstein”, tous susceptibles d’être cités, complices ou témoins imprévus, voient leur immunité fondre. Le moindre témoignage choc fera l’effet d’une bombe médiatique, comme ce fut le cas lors de précédents scandales (Watergate, Monica Lewinsky, Panama Papers…).

L’avenir, dans ce climat d’épuisement collectif, s’annonce ingérable. La fatigue morale du public, sa défiance envers chaque “gros” de la sphère politique ou financière, la fontineur d’un retour du balancier vers des figures disruptives – le cycle est connu, la tentation grande. Reste à voir si, dans le choc, le corps social tiendra debout, ou sombrera dans le cynisme pur.

Tout pouvoir, ici, n’est que prêté. Epstein l’avait compris, mais trop tard – le pays, lui, doit agir avant la prochaine spirale descendante.

Conclusion – L’heure des comptes arrive et ne ressemble à aucune autre

Ni catharsis, ni règlement de comptes : l’irremplaçable sursaut

Ce qui s’ouvre devant nous n’est pas une énième commission d’enquête, ni une séquence médiatique de plus. C’est une cure, une épreuve, où la démocratie américaine, prise à la gorge par ses angles morts, se donne – ou non – la chance de guérir. Les puissants sont convoqués, les secrets poursuivis, les mécanismes de l’économie du silence menacés. Les prochaines semaines seront féroces : chaque déposition, chaque dossier levé, chaque nom prononcé portera la charge d’une Amérique qui, blessée, exige la guérison par la lumière et l’implacable travail de la vérité.

Reste à voir si, derrière la fureur, viendra la paix. Ou un enchevêtrement plus profond de soupçons et de blessures. Mais aujourd’hui, la justice tente de reprendre le pouvoir : et cela, déjà, mérite d’être vécu et raconté comme l’événement ultime d’un cycle – qu’on espère cette fois, sans retour, salutaire.