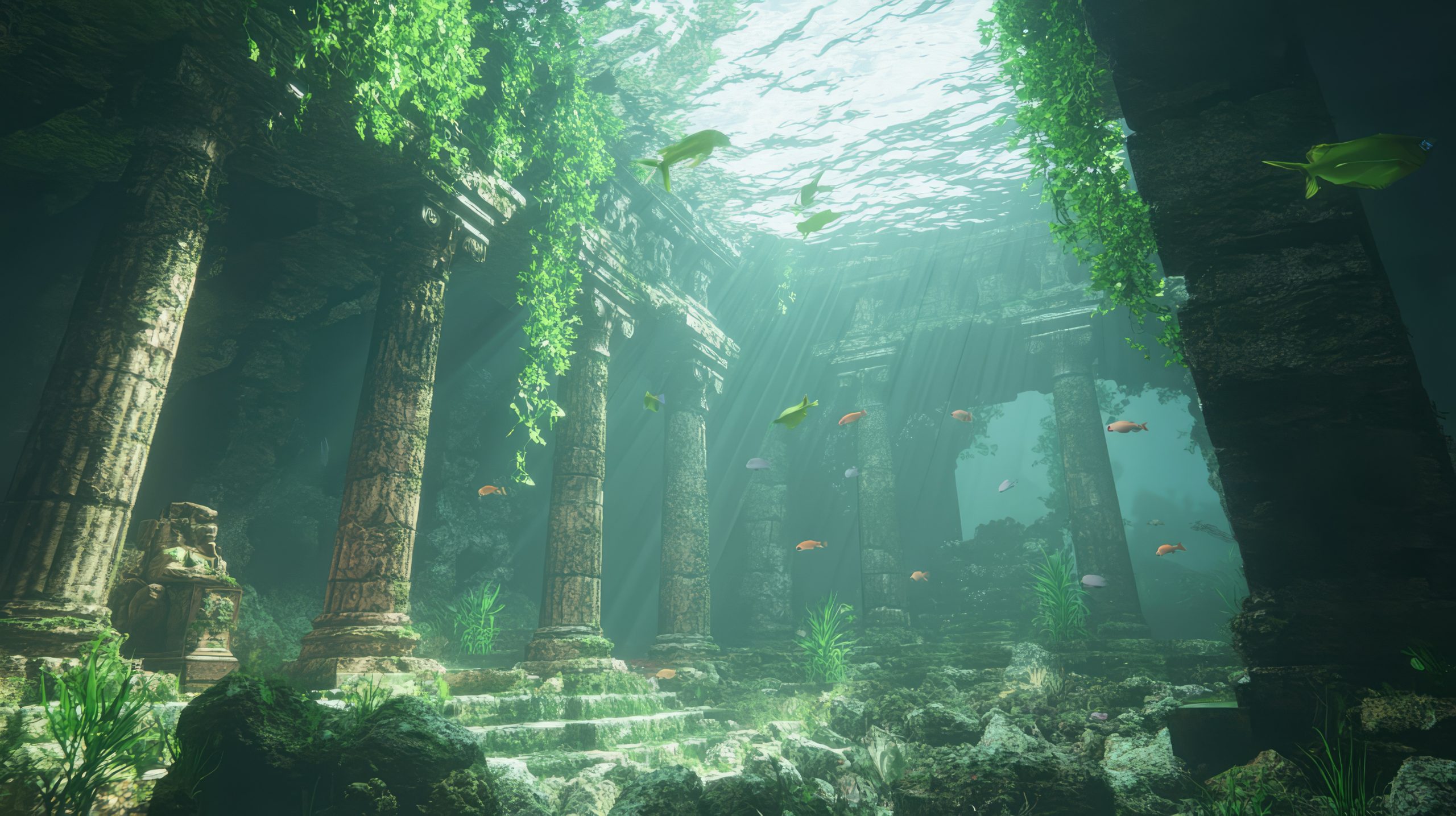

Sous la surface, invisible au commun, un autre monde attend. Loin de la lumière, par delà l’horizon, les cités sous-marines échappent depuis toujours à notre regard. On les pensait éteintes, perdues à tout jamais, et pourtant, la science titube, hésite, trébuche… et s’émerveille soudain : des vestiges réapparaissent, des ruines murmurent des histoires oubliées et des découvertes font vaciller nos certitudes modernes. Ce texte, plus qu’un simple article, plonge en apnée dans les eaux troubles de l’archéologie et de la biologie marine pour révéler, sans filtre, la diversité et l’incongruité des civilisations englouties récemment redécouvertes. Préparez-vous : immersion longue, pas toujours linéaire, parfois rugueuse, mais toujours essentielle pour qui cherche à comprendre ce que nous avons perdu – ou ce que nous nuos apprêtons à retrouver.

Par où commencer : les découvertes du Pacifique passent sous le radar

Tout commence au large du Chili, là où les abysses ne laissent filtrer qu’un noir total et un silence glaçant, mais où, contre toute attente, la vie prospère et les secrets abondent. Une équipe internationale ~ plume scientifique dans une main, robot sous-marin dans l’autre ~ scrute les monts marins de Salas y Gómez et Nazca : résultat, des centaines de nouvelles espèces, mais aussi des structures minérales, des motifs, des terrasses qui, aux yeux de certains chercheurs, semblent imiter (parfois par accident, parfois… peut-être pas ?) les plans d’une cité engloutie. Là, les amphipodes côtoient les oursins, langoustes et coraux ; la notion même de « nouvelle découverte » se brouille, car la définition du mot cité explose à mesure que la science avance dans le noir.

La Monument de Yonaguni : cité ou caprice de la nature ?

Cap sur l’Asie. Près des îles japonaises, la formation rocheuse de Yonaguni divise les foules. Découverte par hasard dans les années 1980, cette structure massive, aux allures d’escaliers taillés et de plateformes monumentales, laisse perplexe. Architecture humaine disparue ? Simple formation géologique ? Les deux ? Les scuba-divers affluent, les experts débattent, le mystère grandit. La réalité ? Personne n’ose vraiment trancher, et c’est sans doute mieux ainsi, pour l’imaginaire collectif mais aussi pour la rigueur scientifique — prudence, le mythe n’est jamais bien loin.

Europe méditerranéenne : la mer avale, la science reconstitue

En Méditerranée, le ballet des cités englouties ne s’arrête jamais. Sur la côte ouest de l’Italie, près de Campo di Mare, des archéologues exhument les vestiges d’une immense structure romaine : colonnes de marbre, murs circulaires, mosaïques disparues… Tout laisse penser à un pavillon luxueux, extension d’une villa romaine désormais captive de la mer. Plus à l’est, dans les eaux slovènes de Portorož, des fragments d’empire réémergent à chaque plongée. De l’avis des archéologues : chaque découverte bouleverse la chronologie. Et le patrimoine mondial s’enrichit d’un site, puis d’un autre, chaque décennie ou presque.

Au large de la Grèce : épaves, échanges et mythologies anciennes

Nulle part ailleurs en Méditerranée la densité de découvertes sous-marines n’égale celle du bassin grec. L’île de Kassos, dans le Dodécanèse, récemment fouillée, a livré dix épaves – autant de récits croisés d’empires déchus, d’échanges commerciaux et d’identités mouvantes. On y trouve des ancres archaïques, des amphores, des vases de toutes époques : témoignages d’une Méditerranée tissée d’histoires, où chaque cité engloutie dessine une nouvelle carte de la Mémoire.

Capri, Syracuse, et la mémoire liquide de la Méditerranée

Une plongée dans l’Adriatique, au large de Capri, révèle le luxe romain : des statues, des nymphées, des blocs de pierre ouvragée. À Syracuse, deux ancres vieilles de 2,500 ans dorment paisiblement sur leur lit de posidonies – reléguées là par les tempêtes antiques, récupérées par la ténacité d’un promeneur contemporain et l’opiniâtreté des plongeurs-chercheurs. Tout proche, une épave néolithique distille ses secrets millimètre par millimètre – nucléus d’obsidienne en guise de pièces détachées d’un commerce préhistorique.

L’Amérique centrale sous l’eau : Samabaj et l’énigme du lac Atitlán

Direction continent américain : au Guatemala, le lac Atitlán, cratère submergé, cache la cité maya de Samabaj. Découverte dans les années 1990, elle demeure sous une vingtaine de mètres d’eau, figée dans la vase, temples et places livrées aux fougères aquatiques. Les fouilles récentes confirment : ce n’est pas qu’une ville, c’est un pan entier de civilisation englouti par une éruption brutale, et dont chaque temple refait surface, littéralement. Le plus fascinant ? Ce n’est que l’arbre apparent d’une forêt : une douzaine d’autres sites occupent les profondeurs du même lac, attendant leur tour sous la lumière des projecteurs scientifiques.

Légendaire mais très réel : le grand retour de Port Royal

Cap sur les Caraïbes. Port Royal, ville de tous les excès – pirates, or, catastrophes naturelles – fut engloutie en 1692 par un séisme titanesque. Longtemps oubliée, régulièrement annoncée comme redécouverte, elle livre, chaque décennie, de nouveaux tronçons urbains au gré des relevés, des relevés, des combats entre conservation et exploitation touristique. La ville, à moitié engloutie, à moitié en ruine, est probablement le site le plus emblématique du monde perdu, et chaque archéologue rêve d’y accoler son nom. Mais attention, la médiatisation écrase parfois la sobriété scientifique : ne pas confondre, ici encore, rêve et evidence brute.

Au-delà des ruines : la biologie sous-marine métamorphose la notion de cité

On pourrait croire que la faute revient uniquement aux séismes, tsunamis, effondrements géologiques. Mais il faut lire plus loin : les découvertes de cités sous-marines sont aussi le fait de la biologie marine. Les campagnes récentes, menées par des instituts comme Schmidt Ocean Institute, révèlent chaque année de nouveaux écosystèmes entièrement créés : récifs, chaînes de montagnes, même « villages » faits d’éponges, coraux et organismes inconnus. Le vivant, en marge de l’Histoire, bâtit ses propres cités, souvent plus anciennes, résilientes et colorées que nos souvenirs. On pense connaître notre planète, mais moins de 5% des fonds marins ont été précisément cartographiés : un chiffre qui laisse rêveur.

Perspective inattendue : et si la cité la plus mystérieuse restait à trouver ?

Ce qui frappe, dans cette énigmatique odyssée des cités sous-marines, c’est la constante surprise. Aucune routine, aucune certitude. On cartographie aujourd’hui ce qui, demain, sera peut-être intégré au patrimoine mondial. On inventorie des coraux et, en dézoomant, on croit deviner les contours d’une place, d’un temple, d’un port oublié. Science ou imagination ? La frontière se trouble (et c’est peut-être tant mieux). Ce qui est certain : chaque décennie détruit le cliché du monde « entièrement connu ». Raconter ces découvertes, c’est militer pour une science vivante, imparfaite, bousculée – et, paradoxalement, c’est aussi s’engager pour la préservation d’un passé qui, le plus souvent, ne nous appartenait même pas.

Conclusion : protéger l’oubli, réinventer la découverte

Les cités sous-marines dévoilées ces dernières années témoignent d’une vérité dérangeante : la planète regorge de passés enfouis, de mondes alternatifs, de (civilisations éteintes) que seule la ténacité scientifique permet d’arracher à l’oubli. Mais il ne suffit pas de les exhumer, il faut les comprendre, les préserver — et réfléchir à ce qu’elles nous enseignent vraiment : notre arrogance face à la nature, la fragilité de nos constructions, la dynamique intrinsèque de la perte et de la redécouverte. Si la science patauge encore dans l’immensité inexplorée, le plus grand péril serait qu’elle cesse de chercher, ou pire, qu’on détourne le regard. Alors, promesse : le prochain siècle n’appartiendra pas seulement à ceux qui bâtissent, mais à ceux qui osent sonder les abysses pour y retrouver, peut-être, une partie de nous-mêmes. N’attendons pas que la mer referme ses bras : l’histoire, la vraie, se joue sous la surface.