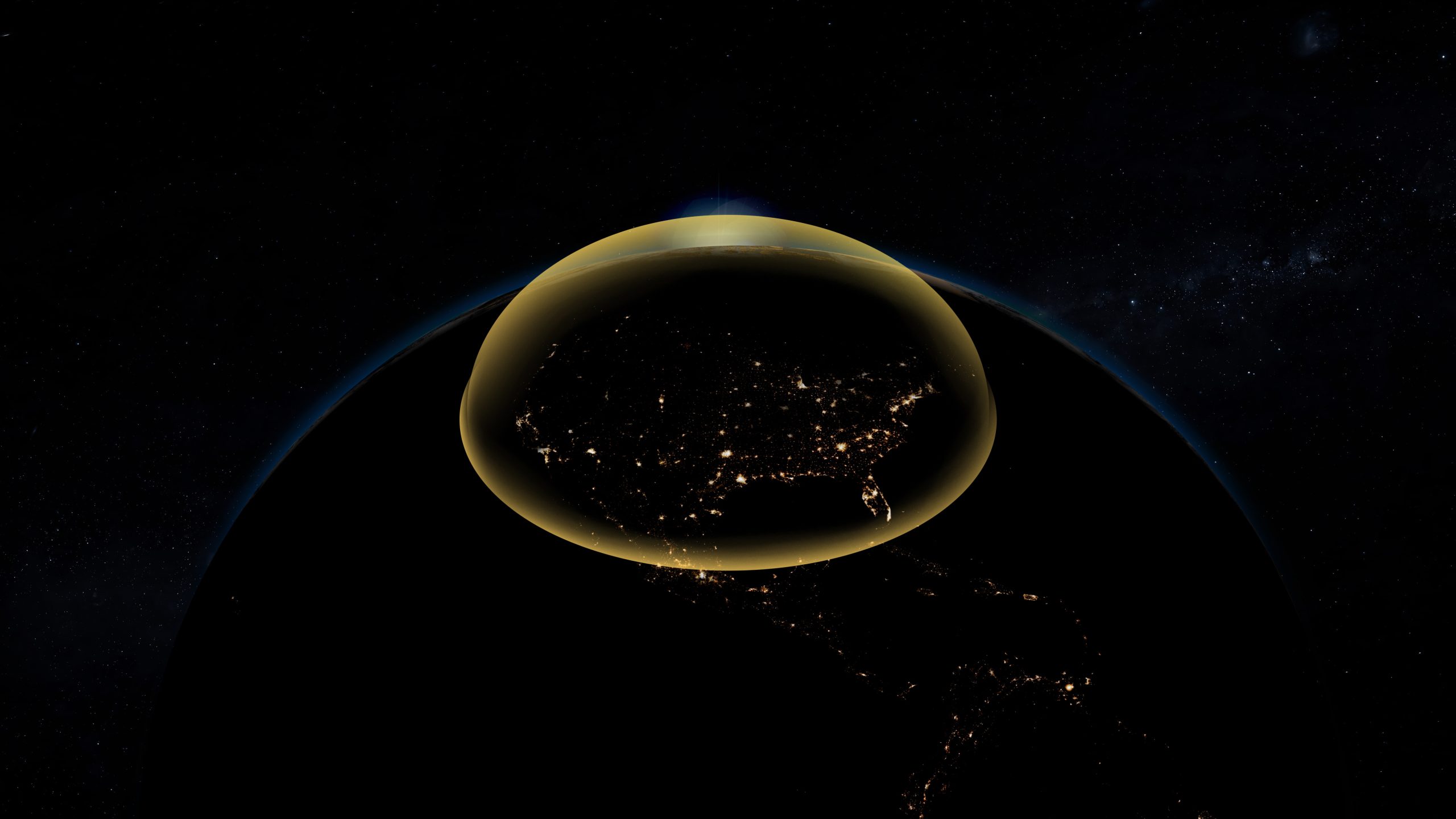

L’annonce tombe comme un avertissement glacial sur la planète : d’ici 2028, les États-Unis projettent de placer en orbite leur tout premier satellite intercepteur, une arme dont la mission sera d’identifier et d’abattre les missiles hypersoniques lancés par leurs adversaires, bien avant qu’ils ne menacent le sol américain. Derrière ce pari technologique sidérant, baptisé Golden Dome, se cache une nouvelle ère de la guerre – où le duel mondial s’invite désormais dans le vide spatial. Loin des scénarios d’anticipation, Lockheed Martin et la Space Force américaines s’engagent à transformer l’espace en frontière militaire, balayant en quelques années des décennies de coopération et de rêves scientifiques partagés. Le Pentagone met tout son poids dans ce projet colossal, piloté sous pression politique pour qu’une victoire spectaculaire puisse être exhibée juste avant la présidentielle américaine de 2028 : ici, la science n’est pas qu’un enjeu, c’est un bras de fer géopolitique majeur qui pourrait bouleverser l’équilibre mondial. La compétition technologique n’a jamais été aussi pressante, et l’urgence est aussi palpable que l’incertitude qui plane sur le sort de notre orbite terrestre.

La doctrine Golden Dome : transformer l’orbite en forteresse active

Entre science-fiction et réalité : une nuée de sentinelles

Golden Dome, c’est l’ambition de déployer une constellation de satellites tueurs capables de détecter, suivre et détruire en plein vol les missiles balistiques, hypersoniques et croisière lancés par la Russie ou la Chine. À terme, des centaines d’intercepteurs devront patrouiller à grande vitesse le long de l’atmosphère terrestre, prêts à engager la moindre menace. Amanda Pound, directrice des programmes avancés chez Lockheed Martin, promet que la société détient déjà tout le savoir-faire nécessaire pour déployer un démonstrateur d’ici 2028. Le général Michael Guetlein, imposé à la tête du programme par la présidence américaine, le martèle : l’espace est devenu la « première ligne » de la défense nationale. Les satellites devront attaquer les cibles dans leur « phase de propulsion », quand elles sont lentes, vulnérables et viennent à peine de quitter l’atmosphère. Une telle offensive, jamais vue, place la Terre sous une sorte de cloche invisible, réinventant de fond en comble la stratégie militaire occidentale.

Lasers orbitaux vs. projectiles cinétiques : la course aux technologies de rupture

La recherche technologique avance tous azimuts. Les ingénieurs expérimentent à la fois des lasers orbitaux, capables de carboniser les missiles à distance, et des satellites eux-mêmes transformables en projectiles cinétiques guidés. Cette diversité, c’est aussi un aveu d’incertitude : personne ne sait dans quelle direction la rupture adviendra. Il leur faudra surmonter des défis considérables – alimenter les armes dans l’espace, résister au rayonnement, éviter la multiplication de débris spatiaux qui mettraient en péril tous les satellites (y compris civils). Malgré le volontarisme de Lockheed Martin – qui vient d’ouvrir un super-laboratoire près de Norfolk pour tester ces systèmes intégrés – la robustesse finale de l’architecture n’est pas garantie. La tension monte : chaque retard, chaque échec, offre un avantage potentiel aux rivaux asiatiques, qui accélèrent aussi leur militarisation de l’orbite.

Un calendrier dicté par la politique américaine

Il est impossible de séparer la timeline technique du Golden Dome des priorités électorales. Le « FTI-X », premier essai expérimental grandeur nature, doit se tenir à l’automne 2028 – à peine quelques jours avant l’élection présidentielle. Cette précipitation suscite des interrogations jusqu’aux plus hautes sphères du Pentagone, où certains doutent que l’on puisse « industrialiser et mettre en orbite suffisamment de satellites pour une couverture crédible » en si peu de temps. La pression sur les laboratoires et partenaires industriels est immense. Le général Guetlein bénéficie de délégations de pouvoirs inédites, court-circuitant de nombreux contrôles budgétaires pour garantir le maintien du calendrier. Ces entorses à la gouvernance pourraient accélérer l’arrivée d’une arme décisive, ou livrer un système inabouti, vulnérable à l’échec.

La menace hypersonique, matrice du choix spatial américain

Les nouveaux missiles russes et chinois, cauchemar du Pentagone

Ce programme surgit d’abord comme une réponse au basculement radical du paysage militaire mondial. Depuis 2022, Russie et Chine ont multiplié les démonstrations de missiles hypersoniques : Kinzhal, Tsirkon, Yu-21, tous capables de voler à plus de Mach 5, avec des manoeuvres d’évitement imprévisibles qui rendent obsolètes la plupart des défenses actuelles. Ces engins, surgissant à basse altitude, franchissent d’immenses distances en quelques minutes – et le moindre retard dans la détection condamne les centres stratégiques américains à la survie aléatoire. Les responsables de la Space Force, lucides, admettent que l’arsenal existant – avec une soixantaine d’intercepteurs terrestres basés en Alaska et en Californie – n’offre plus qu’un rempart illusoire contre de telles percées technologiques.

Défaillance avouée des boucliers terrestres : la fuite vers l’orbite

L’aveu d’échec est brutal, mais accepté : le programme traditionnel d’intercepteurs terrestres nouvelle génération (NGI) accumule les retards techniques et ne sera pas prêt avant 2028. Les nouveaux radars d’alerte longue portée, récemment testés en Alaska, peinent à distinguer les véritables menaces des leurres sophistiqués déployés par les missiles russes ou chinois. Cette impuissance ouvre la voie à l’escalade spatiale : seule une interception immédiate dès le lancement, depuis l’espace, pourrait empêcher l’arrivée d’ogives multiples sur le territoire américain. D’où l’urgence de valider la viabilité opérationnelle d’un Golden Dome orbital, seul rempart crédible dans la décennie à venir.

L’interception en phase de propulsion : la doctrine du « tir au berceau »

Neutraliser un missile dans sa phase d’accélération, juste après le lancement, c’est la priorité doctrinale du Pentagone. À cette étape, l’engin est vulnérable, n’a pas encore libéré ses leurres ou ses têtes multiples, et suit une trajectoire théoriquement plus prévisible. Cette stratégie du « tir au berceau » – frapper avant que la menace ne se multiplie – est la promesse phare du Golden Dome. Il s’agit d’aller chercher l’ennemi « sur son palier de départ », loin du territoire national, repoussant ainsi la guerre hors des frontières américaines. L’avantage conceptuel est immense, mais la difficulté technologique l’est tout autant : la fenêtre de tir se compte en secondes, et la réactivité exigée défie les capacités actuelles de l’industrie spatiale.

Les défis techniques titanesques du prototypage orbital

Le Lighthouse de Lockheed Martin : laboratoire d’une course contre la montre

C’est à Suffolk, en Virginie, dans un centre surnommé « le Phare » (Lighthouse), que Lockheed Martin orchestre cette révolution. Ce laboratoire de prototypage teste déjà des scénarios concrets, depuis la simulation d’interceptions dans le vide spatial jusqu’au pilotage coordonné de capteurs, lasers, radars et commandements décentralisés. Il ne s’agit plus d’expérimentation sur papier, mais de co-développement intensif avec de multiples partenaires et start-ups spécialisées, recrutées au fil de hackathons militaires organisés sous la pression présidentielle. Les ingénieurs cherchent à garantir la résilience du système – capacité à maintenir l’efficacité même si plusieurs satellites sont neutralisés –, ainsi que la sobriété énergétique dans un environnement où la maintenance est impossible. Les prototypes sont soumis à des contraintes inédites, de la gestion des radiations solaires à la cohabitation forcée avec des milliers de satellites civils.

Coordonner capteurs terrestres, aériens et spatiaux

Golden Dome ne sera pas un système autonome : sa réussite dépendra de la synergie absolue avec l’ensemble du dispositif de défense américain. Les radars ultra-longue portée déployés en Alaska et les réseaux d’écoute électronique joueront un rôle clé dans la détection initiale des menaces. Les satellites devront communiquer à la microseconde avec les centres de commandement terrestres et navals pour obtenir l’autorisation de tir. Toute latence, toute panne de réseau, risque de compromettre la mission. Les essais déjà conduits par Northrop Grumman ont montré l’efficacité de certains radars pour suivre un missile balistique en vol depuis plus de 8000 km – mais la capacité à désigner une cible hypersonique, en mouvement erratique, demeure un défi redoutable. L’intégration de ces systèmes relève du casse-tête, et la moindre faille serait catastrophique.

Le dilemme des débris spatiaux et de la prolifération des risques

Un sujet fait frémir tous les acteurs du secteur : la multiplication des armes en orbite menace de transformer l’espace en champ de ruines. Chaque interception cinétique pourrait générer des myriades de débris, mettant en danger l’ensemble des satellites civils, des stations spatiales, voire bloquant l’accès à certains orbites stratégiques. La « syndrome de Kessler » – ce scénario de pollution irréversible de l’espace – n’a jamais été aussi proche. Certains scientifiques suggèrent des armes non destructives, à impulsion électromagnétique ou à laser, pour limiter l’impact sur l’environnement spatial. Mais le Pentagone privilégie la robustesse brutale, quitte à jouer aux apprentis sorciers avec les lois orbitales.

Partenaires industriels et course à la suprématie contractuelle

Compétition féroce : SpaceX, Anduril, Palantir, Amazon…

Lockheed Martin ne détient pas le monopole du Golden Dome. SpaceX, malgré ses tensions récentes avec l’administration américaine, reste un acteur incontournable pour l’accès rapide à l’espace. Les constellations géantes d’Amazon (Project Kuiper), Palantir avec ses plateformes d’intelligence artificielle, Anduril pour la robotique et l’automatisation des contrôles orbitaux, se battent toutes pour décrocher des contrats juteux évalués à des dizaines de milliards. Le général Guetlein, doté de pouvoirs quasi discrétionnaires, attribue les rôles stratégiques sans passer par les procédures classiques du Pentagone, dans un climat de lobbying jamais vu. Cette concurrence précipite les innovations, mais remet en question la stabilité du dispositif, certains partenaires étant parfois à la limite de la viabilité technologique à l’échelle industrielle. Cette « ruée vers l’or spatiale » rappelle la frénésie informatique des années quatre-vingt-dix, mais cette fois-ci, le moindre bug pourrait virer à la catastrophe nationale.

Un budget pharaonique : 175 milliards pour trois ans… en attendant les dépassements

Le coût du Golden Dome défie l’imagination. Trump a déjà garanti 25 milliards de dollars en avance dans la loi de finances d’août, mais le Pentagone prévoit que la facture finale variera entre 175 et 542 milliards sur les vingt prochaines années selon le CBO, peut-être jusqu’à plusieurs trillions lorsque tous les déploiements et modernisations seront finalisés. Ce gouffre financier absorbe une part croissante des budgets R&D militaires, au détriment parfois d’autres segments jugés essentiels (cyberdéfense, dissuasion navale…). Face à la perspective d’un gain de supériorité absolue – même temporaire – sur la Russie et la Chine, l’administration américaine a choisi de sacrifier la prudence budgétaire à la recherche de la démonstration la plus spectaculaire possible. Les observateurs étrangers voient dans ce pari une fuite en avant digne des plus grandes folies militaires de l’ère nucléaire.

Pression extrême sur le tissu industriel et la rapidité de production

L’un des obstacles majeurs est l’expansion industrielle nécessaire pour produire en masse les satellites et lanceurs du Golden Dome. Il ne suffit pas de « prouver que la physique fonctionne », il faut passer à l’échelle, industrialiser des milliers de composants nouveaux, sécuriser des chaînes d’approvisionnement entières contre le cyberespionnage et le sabotage. Les planning sont insoutenables : des directeurs d’usine alertent déjà Washington sur le risque de pénuries de matériaux stratégiques, sur la dépendance aux technologies étrangères pour certains capteurs ou microprocesseurs. La militarisation totale de l’industrie spatiale américaine bouleverse tout le tissu industriel, entraînant des transferts massifs de main d’œuvre qualifiée et une pression inédite sur la logistique mondiale des technologies embarquées.

Conséquences géopolitiques : l’espace, cartographie d’une nouvelle guerre froide

Russie et Chine sur le pied de guerre technologique

Le Golden Dome est d’abord perçu à Moscou et à Pékin comme un geste d’agression stratégique. Les états-majors russes dénoncent déjà « un nouveau coup d’envoi à la course aux armements spatiaux », qui les obligera à investir massivement dans des armes de riposte, voire à développer à leur tour des satellites tueurs capables de désactiver le système américain par attaque cinétique, laser ou piratage informatique. La Chine accélère ses expérimentations de « plateformes d’assaut orbital », pendant que la Russie intensifie ses tests de brouillage électronique à longue distance visant les communications inter-satellites américaines. Si les démocraties occidentales, pour l’instant, gardent le silence, de nombreux experts européens s’inquiètent du « piège à escalade » que représente une telle militarisation, qui pourrait facilement dégénérer en confrontation incontrôlée au moindre incident orbital.

Les alliances traditionnelles fragilisées par la logique du bouclier national

Golden Dome pose également la question de la solidarité stratégique entre alliés. Sans surprise, la doctrine actuelle privilégie la protection du territoire américain et de ses « forces avancées », reléguant la défense européenne ou sud-coréenne au second plan. Les partenaires de l’OTAN s’interrogent déjà sur la fiabilité du parapluie américain, alors que s’accumulent les preuves que la priorité de Washington sera d’abord la sauvegarde nationale. Cette reconfiguration du « partage du fardeau » fragilise la cohésion de l’alliance occidentale, ouvrant la porte à de nouvelles stratégies autonomes en Europe et en Asie, et à une fragmentation possible de l’ordre sécuritaire post-guerre froide.

La fragilisation de la gouvernance et du droit international de l’espace

Le déploiement programmé de milliers d’armes en orbite entre frontalement en contradiction avec les traités actuels sur l’utilisation pacifique de l’espace (OST de 1967). Ni Washington, ni Moscou, ni Pékin ne semblent prêts à reporter d’un centimètre la course à l’armement. Les tentatives de tenue de conférences de sécurité spatiale tournent à la joute oratoire, chaque camp reprochant à l’autre d’avoir déclenché l’escalade. Les juristes alertent déjà sur la possibilité d’une rupture du « tabou atomique » en orbite, avec l’émergence future de charges nucléaires miniaturisées stationnées dans l’espace sous prétexte de dissuasion. Le risque d’embrasement accidentel ou d’incident mal interprété n’a jamais été aussi grand, dans un environnement où chaque panne technique risque d’être confondue avec une attaque délibérée.

Voir les diplomates impuissants face à la logique des armes m’attriste profondément. Pendant des années, j’ai cru que le code de l’espace serait sanctifié, que la coopération prévaudrait sur la rivalité. Aujourd’hui, je prends la mesure du cynisme des rapports de force, et l’inquiétude pour les générations à venir m’accompagne jusque dans mes nuits blanches.

L’impact sur la société civile, le commerce et la recherche scientifique

Risques pour les satellites civils et le commerce planétaire

La prolifération d’intercepteurs armés place tous les satellites commerciaux – Internet, météorologie, navigation GPS, télécommunications – dans une zone de vulnérabilité inédite. Les géants du secteur comme SpaceX ou Amazon ont discrètement demandé des garanties à Washington : comment protéger les constellations civiles en cas de guerre spatiale totale ? Toute déviation de trajectoire, toute erreur de guidage, peut entraîner la perte de milliards de dollars d’investissements et priver des milliards de personnes de services vitaux. Cette « militarisation collatérale » du NewSpace fragilise toute la chaîne de valeur numérique mondiale, de la finance à l’agriculture intelligente. Les contrats d’assurance explosent, certains investisseurs quittent déjà les projets trop exposés géopolitiquement.

L’impact sur la recherche internationale et l’accès à l’espace

La fermeture graduelle de l’orbite à la coopération scientifique inquiète les universités du monde entier. Les échanges de données météorologiques, la gestion conjointe des stations spatiales, la surveillance coordonnée des catastrophes naturelles risquent de devenir impossibles dans un contexte de suspicion généralisée. Les étudiants indiens, chinois ou européens redoutent déjà de se voir refuser l’accès aux grandes infrastructures américaines en raison de leur nationalité. Cette fracture scientifique – qui rappelle celle de la guerre froide – pourrait ralentir l’ensemble du progrès technologique humain, au profit d’une course effrénée à la suprématie nationale.

La montée des peurs dans l’opinion publique mondiale

La société civile, elle, observe ce « retour des armes dans l’espace » avec une profonde angoisse. Les mouvements pacifistes américains, européens et asiatiques multiplient les pétitions pour demander un moratoire sur le déploiement d’armes orbitales. Les associations environnementales soulignent l’impossibilité de nettoyer l’orbite en cas de multiplication des débris, mettant en danger le patrimoine spatial de l’humanité entière. Sondage après sondage, la méfiance monte à l’égard des promesses gouvernementales de transparence et de maîtrise de l’escalade. Le rêve partagé d’un espace « bien commun » s’étiole, remplacé par la crainte d’un accident aux conséquences irréversibles.

Voir la montée de la peur mais aussi l’émergence de nouveaux débats publics m’inspire une forme prudente d’espoir. Comme si, au cœur de la tourmente, subsistait la volonté de réinventer des règles – cette capacité inouïe de l’humanité à se ressaisir au bord du gouffre. J’ignore si nous y parviendrons à temps.

Conclusion : l’orbite, miroir d’un monde au bord de la rupture

Alors que les États-Unis s’apprêtent à lancer le premier satellite intercepteur de l’histoire pour déployer la Golden Dome, un basculement d’époque s’opère : l’espace devient la frontière absolue où se joue la sécurité des nations autant que la fragilité de nos espoirs collectifs. Ce projet, né dans la panique d’une perte de suprématie technologique face à l’émergence des missiles hypersoniques, porte en lui un risque existentiel pour l’équilibre planétaire. Jamais l’humanité n’avait joué si gros, si vite, en transformant l’orbite terrestre en no man’s land hyper-technologique. Entre prouesse d’ingénierie, vertige budgétaire, fragilité industrielle et contestation morale, la course aux armes spatiales révèle la tension extrême qui déchire notre époque : croire à la protection suprême et courir vers l’accident géopolitique irréversible. Devant ce choc des ambitions et des peurs, une certitude s’impose : l’histoire nous jugera moins sur la vitesse de nos innovations que sur la sagesse dont nous aurons su faire preuve pour préserver l’essentiel – la paix fragile d’une planète désormais menacée jusque dans son ciel.