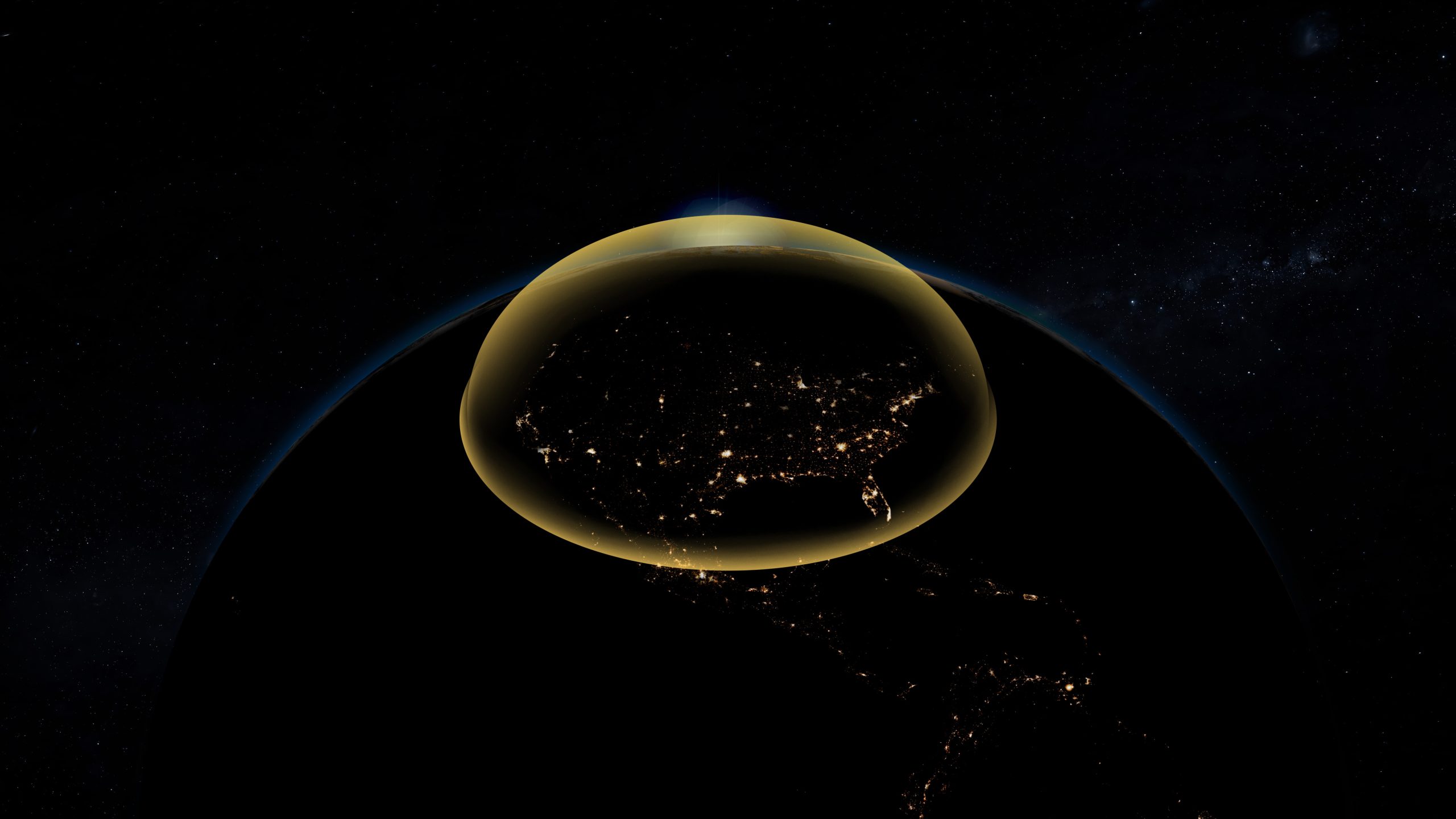

Un tournant monumental s’annonce pour la sécurité mondiale : Donald Trump, président iconique et imprévisible, a ordonné le test du tout premier intercepteur spatial américain, le fameux Dome d’Or. Cette orbite de feu, censée protéger les États-Unis de tous les missiles venus du globe, sera testée à la veille de la présidentielle de 2028. Plus qu’un espoir technologique, c’est un pari électoral, une ultime manœuvre de puissance projetée au-dessus de nos têtes. Peu importe la précipitation, les doutes éthiques, les risques techniques ou le prix délirant : en trois ans, Trump veut un miracle de l’ingénierie, un bouclier qui marquera l’histoire et l’élection. Le monde entier retient son souffle et se demande : ce pari spatial sera-t-il la rupture définitive avec l’ancienne paix ou le sauvetage héroïque promis ? Dès lors, chaque citoyen devient spectateur d’une pièce où le moindre faux pas peut déclencher un ouragan géopolitique ou offrir aux Américains une nouvelle foi en leur propre invincibilité.

Le Dôme d’Or : science-fiction ou invulnérabilité made in USA ?

La promesse d’un bouclier céleste au parfum d’Iron Dome

Le concept rappelle d’abord les grandes illusions de l’époque Reagan : une constellation de satellites bardés de senseurs et d’armes, capables d’identifier, traquer et annihiler en plein vol les missiles hypersoniques russes ou chinois, voire nord-coréens ou iraniens. Là où l’Iron Dome israélien repousse les roquettes à l’échelle d’un pays, le Golden Dome revendique la protection d’un continent entier – une ambition sidérante, jamais tentée. Lockheed Martin, géant spatial, promet des satellites intercepteurs opérationnels au niveau industriel d’ici la présidentielle. Les paroles d’Amanda Pound, directrice de l’innovation, claquent : « Nous détenons le savoir-faire pour un démonstrateur orbital d’ici 2028 ». Les analystes s’inquiètent déjà du nombre de satellites nécessaires pour couvrir les airs américains, tandis que l’armée américaine rêve d’une réaction instantanée à la moindre menace détectée, n’importe où dans l’espace.

Sauts technologiques : lasers, projectiles cinétiques et IA intégrée

Mais comment réaliser ce miracle ? La recherche technologique bat tous les records : les ingénieurs planchent à la fois sur des lasers capables de désintégrer les missiles à distance, des satellites convertibles en projectiles guidés, et la fusion d’intelligence artificielle pour orchestrer le tout à la microseconde. La priorité absolue : abattre les missiles dans leur légendaire « phase de propulsion », ce moment crucial où la cible est la plus vulnérable, avant la dispersion de ses leurres ou de ses têtes multiples. On rêve d’un tir chirurgical qui empêcherait toute frappe massive sur le sol américain, mais le doute subsiste : l’alimentation des armes dans l’espace, la gestion des radiations, le risque d’une prolifération de débris mortels restent autant de défis colossaux pour la NASA et la Space Force.

Le calendrier électoral, moteur caché du projet

Ce calendrier n’est pas anodin : le test FTI-X, sommet du projet, doit impérativement être prêt avant novembre 2028. Le Pentagone met toute sa puissance au service du politique, quitte à court-circuiter des procédures budgétaires et des contrôles techniques. Les industriels avancent à marche forcée pour offrir à Trump une victoire visuelle et sonore, arme de persuasion suprême pour galvaniser l’électorat avant les urnes. D’où cette urgence permanente, cet état de tension qui consume jusqu’aux plus chevronnés parmi les stratèges et les ingénieurs. Les nuits sans sommeil, les réunions à huis clos, les alertes de sécurité se succèdent dans une ambiance de ruée vers l’or du 21eme siècle, où seul compte le succès médiatique avant le scrutin.

L’impératif sécuritaire : l’Amérique assiégée par la menace hypersonique

Une avalanche d’armes russes et chinoises qui bouscule tout

Ce projet pharaonique puise son énergie dans la panique suscitée par l’accélération russe et chinoise sur les missiles hypersoniques. Les experts du Pentagone en conviennent : Kinzhal, Tsirkon, Dongfeng, tous volent à plus de Mach 5, manœuvrent à ras du sol, défient les schémas d’interception classiques. Les premières simulations, secrètes mais glaçantes, montrent qu’aucune ville américaine n’est à l’abri en cas de conflit majeur à l’horizon 2030. D’où la fuite vers l’espace : seule une défense installée à 400 km de la surface pourrait, peut-être, offrir ce « temps d’avance » critique qui sauverait les centres de commandement et les populations civiles. Les communiqués officiels parlent d’« urgence stratégique », mais en coulisse, c’est une véritable panique professionnelle qui s’exprime : aucun système au sol ne tient la comparaison face à cette nouvelle génération de missiles invincibles.

Boucliers terre-à-terre : chronique d’un fiasco annoncé

Les systèmes en cours d’installation sur le sol américain, les intercepteurs de l’Alaska ou de Californie, les radars surpuissants récemment déployés, peinent à prouver leur fiabilité face à des leurres sophistiqués et des trajectoires imprévisibles. Les rapports d’audit du Pentagone, souvent dissimulés sous le vernis de la sécurité nationale, dressent un tableau angoissant : des milliards engloutis pour une protection illusoire, une capacité d’interception réelle en net recul par rapport aux nouveaux arsenaux chinois et russes. La décision de Trump de contourner le sol pour investir le ciel orbital est donc moins un choix qu’une fuite tactique : il s’agit d’admettre publiquement que le rempart terrestre ne suffit plus.

L’audace du « tir au berceau » : neutraliser avant la dispersion

La grande promesse du Golden Dome, c’est frapper l’ennemi avant même qu’il ne devienne une menace structurée. Ce « tir au berceau » consiste à neutraliser la trajectoire du missile durant ses toutes premières secondes d’accélération, avant toute dissémination de charges. Théoriquement, c’est la garantie d’une désescalade instantanée. Techniquement, c’est une loterie où la précision informatique, la vitesse de déclenchement et la fiabilité du hardware forment une sainte trinité toujours plus exigeante. On imagine l’angoisse du technicien quand, dans l’instant décisif, c’est l’ordinateur orbital qui choisira, seul, de tirer ou non. La confiance aveugle dans la machine, alors que l’enjeu est la survie du continent… Vertige garanti.

Défis industriels et logistiques : la science poussée à la limite de la rupture

Le Lighthouse de Lockheed Martin : épicentre de l’innovation sous pression

Le centre de prototypage de Suffolk, Virginie, alias « the Lighthouse », brille au sommet des priorités nationales. C’est là que se croisent tous les acteurs du Golden Dome : ingénieurs de Lockheed, stratèges militaires, start-ups sélectionnées lors de hackathons fébriles. Simulations, prototypes, tests d’intégration des senseurs, tout est dirigé comme une mission spatiale en guerre, avec zéro place pour l’erreur ou la lenteur. Ce laboratoire en effervescence doit garantir la robustesse finale du système alors que la cadence d’industrialisation explose. Les contraintes sont inhumaines : radiation, manque de ressources, peur permanente du cyber-espionnage ennemi. La transparence a fondu : tout est secret, chaque progrès ou échec peut avoir des conséquences mondiales.

Une intégration multi-niveaux complexe et hautement risquée

Le Golden Dome n’opérera pas seul : il devra composer avec tout un réseau de radars au sol (Alaska, Canada, bases avancées), de capteurs aériens et d’ordinateurs de commandement décentralisés implantés sur chaque navire ou site militaire sensible. La gestion du flux de données, la priorisation des alertes, l’autorisation de tir en quasi instantané sont autant de défis logiques et humains jamais vus à cette échelle. La moindre microseconde perdue peut transformer une victoire en désastre, un mauvais tri de l’IA en engin perdu pour tous. Les responsables techniques avouent craindre moins l’ennemi que la complexité de leurs propres systèmes. Cette vulnérabilité fait peser sur chaque opérateur une tension rarement atteinte dans l’histoire militaire récente.

La nouvelle apocalypse : le syndrome de Kessler et les débris spatiaux

Un danger plus insidieux hante tous les stratèges de l’espace : la multiplication des débris qui pourrait, lors d’un échange orbital, rendre certaines orbites impraticables pour des siècles. La simple interception cinétique d’un missile ou la destruction d’un satellite défectueux peut engendrer une nuée de fragments qui mettraient en péril la totalité des satellites civils. Entre la défense nationale et la survie de l’économie numérique planétaire, la ligne est étroite et périlleuse. La « pollution » spatiale menace aujourd’hui de transformer le rêve du tout-connecté en cauchemar planétaire, où la météo, la sécurité des vols, le commerce en ligne se verraient paralysés du jour au lendemain par la surenchère militaire. C’est l’arrière-plan angoissant de cette innovation exaltée, trop souvent ignoblement ignoré par les stratèges politiques.

Partenaires et course à la suprématie industrielle et contractuelle

SpaceX, Amazon, Palantir, Anduril… bataille d’innovateurs et de titans

Verrouiller le marché de la défense orbitale, c’est s’assurer un contrôle sur les flux de données mondiaux. SpaceX, fort de ses méga-constellations, dialogue en direct avec le Pentagone ; Amazon lance des signaux d’alerte quant à la protection de ses satellites Kuiper ; Palantir, Anduril, nouveaux maîtres de l’IA et de la robotique, bataillent pour obtenir des pans entiers de contrôle et de pilotage du Golden Dome. Le général Guetlein, doté de pouvoirs quasi-impériaux, navigue dans cette tempête de lobbyistes, décidant presque seul du sort de milliards de dollars de marchés. Cette frénésie d’innovation a un revers : le risque d’expérimentation massive, sans contrôle, où chaque nouvelle solution pourrait devenir un angle mort critique s’il n’est pas parfaitement intégré.

Un gouffre financier qui défie l’imagination

Les premiers budgets sont déjà votés : 25 milliards de dollars inscrits dans le plan républicain de 2025, mais la facture totale intrigue et effraie. Selon les estimations du Congrès, le système pourrait coûter entre 175 et 542 milliards sur vingt ans. Certains sénateurs jurent que le vrai coût se chiffrera en milliers de milliards, dès lors qu’il faudra assurer la maintenance, la modernisation, la coordination sur plusieurs générations de matériel. Ce choix de financiarisation extrême de la guerre spatiale signale la prise de pouvoir définitive de l’industrie sur la stratégie : un dollar injecté dans le Golden Dome, c’est un dollar soustrait à la médecine, à l’éducation, à la justice sociale. L’Amérique du 21eme siècle s’accepte désormais comme société du risque maximal, prête à tout sacrifier pour gagner le pari du ciel.

Stress sur la chaîne de production, vulnérabilités et dépendance extérieure

La capacité à produire des centaines de satellites intercepteurs, tout en garantissant la sécurité des composants et la rapidité logistique, met à genoux toute la chaîne industrielle américaine. Face à la crainte d’un sabotage étranger, d’une pénurie de matières rares, de cyberattaques invisibles, la précipitation devient synonyme de fragilité potentielle. Les usines fonctionnent en flux tendu, les équipes d’ingénierie jonglent entre innovation, secret défense, et avalanches de tests accélérés. Un manager avoue sous anonymat : « Nous savons que la cadence imposée par la politique crée des angles morts partout. Il suffirait d’un grain de sable … » L’angoisse monte, mais l’euphorie post-adjudication masque encore l’infiltration du doute dans tous les ateliers.

Géopolitique de la dissuasion orbitale : nouveaux conflits, nouvelles fractures

Russie et Chine fourbissent déjà leurs ripostes spatiales

L’annonce du test du Golden Dome, prévue avant les élections américaines, n’est pas passée inaperçue à Moscou et Pékin. Les deux capitales dénoncent une « nouvelle escalade », vote du Congrès à la main, et accélèrent leurs propres développements de satellites-armes anti-américaines. Des tests de brouillage, des plateformes d’assaut orbital, des courses technologiques à qui saura paralyser le système adverse. Le ciel orbital se métamorphose en foire d’empoigne, où chaque mission de maintenance, chaque micro-panne, peut être interprétée comme une attaque ou un accident de guerre. Le Pentagone le sait : pour maintenir une crédibilité totale, le Golden Dome devra non seulement fonctionner, mais résister aux actions offensives ennemies, y compris cyber.

Redéfinition des alliances et ruptures silencieuses

L’Amérique, en misant sur une forteresse orbitale « nationale », laisse planer un doute glaçant sur ses engagements envers ses alliés. Les Européens, Japonais, Sud-Coréens, avertis du caractère « America First » du dispositif, peaufinent déjà leurs doctrines d’autonomie spatiale ou d’achat de protection à prix d’or. La solidarité OTAN s’effrite, confrontée à l’évidence crue d’une logique de parapluie américain réservé en priorité aux intérêts US. Certains responsables européens réclament urgemment une table ronde sur la sécurité spatiale, conscients que la nouvelle course aux armes risque de dilapider tous les gains de la dissuasion nucléaire d’hier. Le Golden Dome, loin de rassurer, cristallise les interrogations sur une Amérique plus isolée que jamais.

Explosion des risques juridiques et diplomatiques internationaux

Le Golden Dome viole-t-il le traité de 1967 sur la non-militarisation de l’orbite ? Les spécialistes du droit international s’alarment : chaque nouvel instrument offensif mis en orbite fissure un peu plus le cadre légal patiemment construit depuis les années soixante. Les appels à un moratoire, à des discussions de la dernière chance entre puissances, se multiplient à l’ONU… sans effet immédiat. Aucune des grandes puissances ne veut sortir du jeu ou paraître faible. Les risques de méprise ou d’accident – collision, méprise d’identification, bug informatique interprété comme une attaque – n’ont jamais paru aussi hauts. L’opacité règne, et la diplomatie feint d’ignorer la fuite en avant générale.

Société civile, économie… et la fin du rêve collaboratif spatial ?

Sous la menace : satellites civils, commerce et Internet en ligne de mire

Le pire ennemi de SpaceX et d’Amazon n’est pas un concurrent, mais la montée en masse des intercepteurs armés : chaque engagement orbital du Dôme d’Or risque d’impacter la totalité des constellations civiles. Perte de satellite, interruption de service mondial, crash boursier en domino sur une panne énergétique… Les assureurs se retirent déjà de certains secteurs, le coût de la maintenance en orbite explose, et la complexité des canaux diplomatiques fragilise la confiance dans les réseaux numériques globaux. Les traders, les agriculteurs intelligents, les transporteurs craignent qu’un incident de test hypersonique ruine d’un instant à l’autre le modèle du business mondial. Cette horizontalité de la menace, inédite, plonge des secteurs entiers de l’économie dans une angoisse nouvelle.

Recherche internationale étouffée par la suspicion croissante

La révolution Golden Dome a un prix caché : le retour du soupçon permanent envers les universités étrangères, les centres scientifiques non-américains. Coopération sur la cartographie météorologique, gestion des catastrophes, échanges d’étudiants… tout devient l’objet d’une suspicion à peine voilée. Les grands projets ouverts, de la sonde martienne à la surveillance du climat, se referment sur une logique de bloc. Les jeunes chercheurs rêvent moins d’espace partagé que de sécurité de l’emploi, et la science perd de sa spontanéité, assimilée aux arcanes secrètes de la défense stratégique. On assiste à une lente glaciation du rêve spatial, où chaque projet est disséqué – espion ? menacé ? duplicable ?

La peur et la mobilisation grandissent chez les citoyens

Jamais autant de pétitions, de tribunes, d’appels à la sagesse n’avaient circulé sur les réseaux : la montée des peurs dans l’opinion publique mondiale trouble jusqu’aux marchés. Fact checkers, ONG, activistes pacifistes, tous rappellent les risques majeurs : perte du droit d’accès à l’espace, montée aux extrêmes en cas d’incident, pollution mortelle de l’orbite. Une majorité de citoyens américains se déclarent inquiets du risque d’accident non maîtrisé, mais la promesse d’invulnérabilité fait mouche, nourrissant une fierté nouvelle, ambiguë, pleine de contradictions.

Conclusion : l’élection sous la menace, la planète suspendue à 400 km au-dessus du sol

Le test spatial du Dome d’Or, programmé pour s’afficher en succès ou en échec juste avant la présidentielle américaine, n’est pas qu’une démonstration d’élan technologique. Il signe l’entrée de l’humanité dans une aire d’incertitude radicale, où la paix et la guerre se jouent dans l’invisible d’une orbite congestionnée. Si Trump gagne, ce sera peut-être sous la bannière d’une Amérique présentée comme invincible, enceinte d’électricité et d’algorithmes. Mais à quel prix ? La promesse du salut électoral dissimule mal les risques inédits d’un monde où une poussée d’orgueil nationaliste peut déchaîner l’apocalypse technique ou imposer une ère nouvelle de prudence mondiale. Cette période historique demande, plus que jamais, un sursaut de lucidité : aurons-nous le courage de penser au-delà du prochain scrutin ? Le sort du ciel pourrait bien décider, cette fois, de celui de la Terre.