Un sanctuaire enfoui sous mille années de silence

Dans l’épaisseur moite et étouffante de la jungle bélizienne, là où l’humidité englue les pierres et où chaque racine semble vouloir garder ses secrets, une découverte a jailli, aussi tranchante qu’une éclaire fend la nuit. Caracol, cette cité maya plongée dans l’oubli, portait en son sein une énigme : la tombe du tout premier roi, introuvable, insaisissable, jusqu’à ce mois de juillet 2025. Quarante-cinq ans de sueur, de science, de déceptions, de fouilles dans la terre – quarante-cinq ans d’une obsession presque maladive pour les archéologues Arlen et Diane Chase, qui, enfin, viennent de soulever la pierre qui scellait le silence du pouvoir ancien. La gravité de la découverte électrise le monde scientifique : non seulement elle ressuscite Te K’ab Chaak, premier souverain dynastique de Caracol, mais elle fait voler en éclats notre vision des réseaux, des alliances et des influences mésoaméricaines.

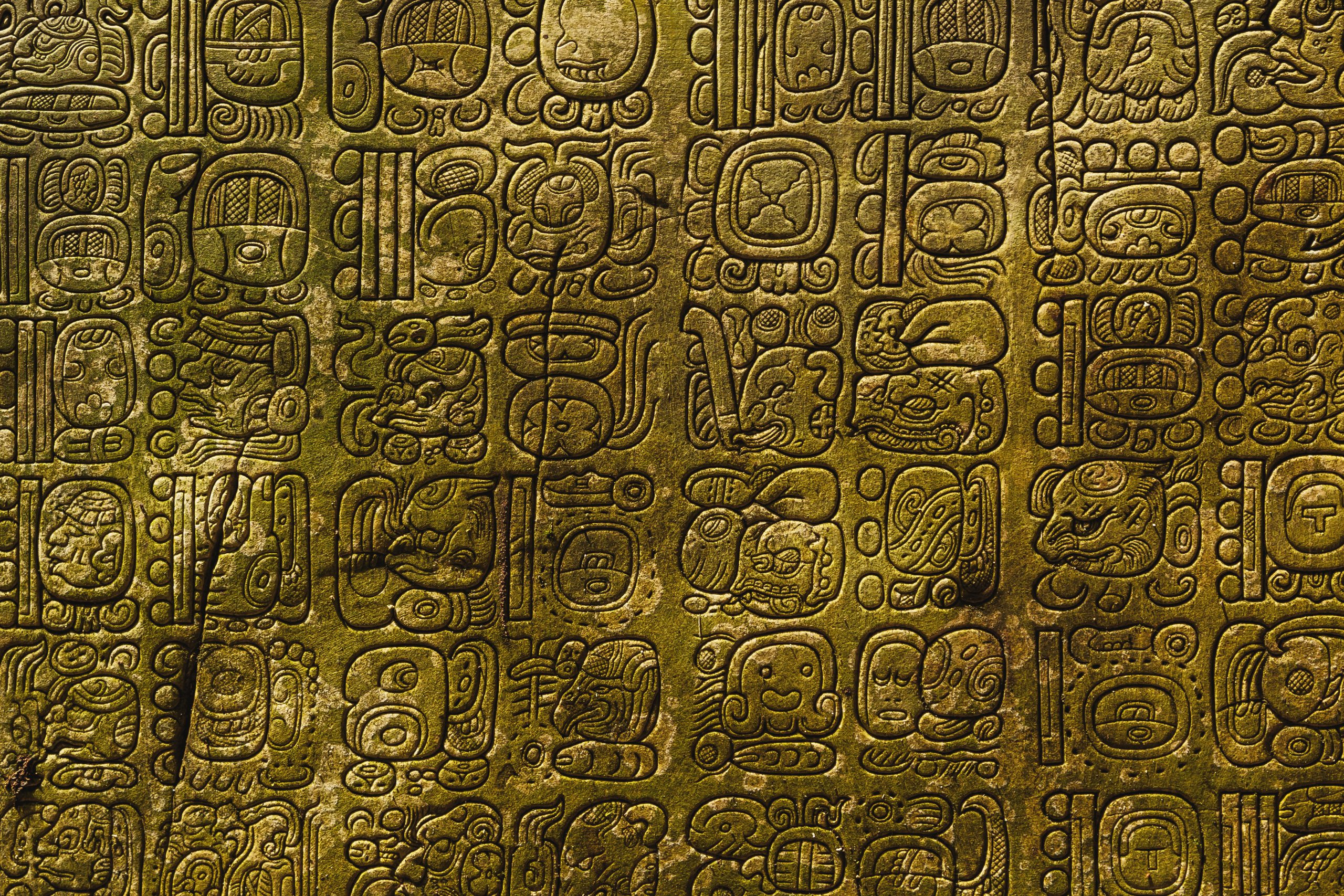

Imaginez ce sanctuaire, dissimulé sous des couches de végétation et de boue, où le soleil n’a pas droit de cité. Une tombe vieille de 1 700 ans, haute de 1,5m, recouverte de cinabre rouge – ce rouge éclatant comme le sang du soleil levant, réservé à la royauté et à l’aube des mondes. Là, au cœur de l’acropole nord-est, ce mausolée se dresse, déposé intentionnellement à l’écart, dans un complexe cérémoniel qui exhale encore l’encens des anciens rites. Les objets qui l’accompagnent — masques funéraires en mosaïque de jadéite, vases décorés du dieu marchand Ek Chuaj, perles gravées, ornements de jade en forme de singes araignées, coquilles du Pacifique — témoignent d’une puissance absolue, d’une mainmise sur les réseaux religieux, économiques et diplomatiques.

Le choc de la découverte ne se limite pas à l’archéologie. Il s’infiltre dans l’imaginaire collectif, secouant les certitudes comme un souffle divin – Te K’ab Chaak n’était plus une rumeur de glyphes effacés, il possède dorénavant un corps, une sépulture, des signes irréfutables de sa suprématie. L’importance de Caracol, trop longtemps éclipsée par sa voisine Tikal ou la lointaine Teotihuacan, renaît dans la lumière crue d’un été tropical. Le réveil de la cité, de son roi, de son réseau, atomise la trivialité des vieilles chronologies.

Un roi fondateur, un visage pour une dynastie secrete

Son nom, Te K’ab Chaak, se dressait naguère dans les inscriptions énigmatiques et les fragments de calendriers mayas, une entité sans chair qui, désormais, se révèle dans toute sa réalité physique. Les analyses osseuses sortent de la tombe un homme âgé, mesurant environ 1,70m, édenté – comme si le temps lui avait rongé les années, les festins et les conflits. Les chercheurs, confrontés à la texture de ses os et à l’usure de ses dents, lisent l’histoire d’une existence royale, exposée à la dureté des célébrations et des rituels. Rien de l’héroïsme classique des épopées, mais une matérialité pleine de contradictions : la noblesse germe dans l’usure, la majesté côtoie la ruine physique, l’éternité se dissimule dans la fragilité humaine.

Mais au-delà de l’individu, c’est toute l’architecture de la dynastie qui s’élève. Caracol, propulsée par ce premier monarque, domine à son apogée jusqu’à 100 000 habitants et s’étend sur plus de 200km². La pyramide Caana — 43m de pierre dressée comme un défi à l’univers — plane sur le règne de Te K’ab Chaak, architecte mythique, stratège invisible. Les artefacts témoignent d’une société hiérarchisée, mais traversée par les flux et reflux des richesses, du pouvoir et de la guerre. Les vases où s’affichent captifs ligotés, souverains armés de lance, animaux totémiques, incarnent ce ballet de domination et de perpétuation dynastique, où chaque détail, chaque geste, chaque offrande dessine une fresque de l’ascendance implacable.

Ce n’est pas le simple récit d’un tombeau. C’est la résurrection d’une métropole qui, enfouie et repliée depuis plus de seize siècles, reprend possession de son rôle central dans les alliances et conflits mésoaméricains. Les pratiques funéraires, hybrides et intrigantes, mêlent traditions locales et inspirations étrangères – crémations inédites, armes du Mexique central, colliers de perles et miroirs fragmentés. La tombe n’est pas une archive figée, elle vibre, transpire, et contredit, bousculant les dogmes anciens.

Des échanges transcontinentaux, une Mésoamérique connectée

On croyait Caracol isolée, retranchée dans sa jungle, à l’écart des grands flux. Erreur magistrale. Les artefacts exhumés révèlent des échanges avec Teotihuacan, la métropole mexicaine à plus de 1 200km. Des objets — lames d’obsidienne verte, pointes d’atlatl, coquillages du Pacifique — voyagent, transitent, fusionnent dans la tombe de Te K’ab Chaak. Chaque fragment est un passeport, une preuve matérielle du mouvement des élites, des alliances, du commerce. Le réseau n’a rien de statique : il pulse, il mute, il ignore les frontières. Caracol, loin de se cantonner à ses propres terres, joue la diplomatie sur des distances extrêmes, invente l’international avant l’heure.

Les vases funéraires montrent des dieux et des animaux tutélaires, les coatis deviennent symboles dynastiques – chaque nom, chaque couvercle, chaque motif devient une pièce dans la stratégie politique. Les singes-araignées, gravés en jade, symbolisent la dualité du vivant et du mort, du pouvoir et de l’effacement. Les objets issus du Mexique, des Côtes du Pacifique ou du Yucatán matérialisent une Mésoamérique où l’embargo n’a pas de place, où la porosité des cultures entraîne les souverains dans un ballet de transferts, de mimétismes et d’emprunts. Les archéologues identifient, dans la composition même du mobilier funéraire, l’influence indiscutable de Teotihuacan — le commerce faisait des rois, l’alliance sculptait les dynasties.

C’est une refondation du récit maya que livre Caracol aujourd’hui : une civilisation mobile, stratège et visionnaire, qui ne s’enferme jamais dans des cases ou des murs. Le passé bouge, se tord, se révèle sous les lianes et les sédiments. Rien n’est stable, rien n’est simple. Mais tout est vital, tout est interconnecté, jusqu’au plus infime éclat de jade dans la paume d’un roi défunt.

Caracol renaît de ses cendres : un aperçu radical sur les pratiques funéraires

La crémation, un geste déroutant au cœur du sanctuaire

C’est l’étincelle qui fait exploser les dogmes : la tombe royale mise au jour n’est pas seule. Les archéologues dévoilent aussi une crémation centrale, datée de 350 après J.-C., où trois individus, probablement proches de la famille dynastique, ont été consumés dans les flammes, en plein centre résidentiel — une pratique presque hérétique dans la tradition maya. Parmi les objets qui accompagnent la crémation, se dressent couteaux, pointes d’atlatl et lames d’obsidienne verte de Pachuca, tout droit venus du Mexique. La rupture est totale : l’interdit s’efface, les rituels s’hybrident, la mort devient un espace de négociation et non d’obéissance.

La présence de ces armes guerrières intrigue : elles signalent peut-être la transgression, l’adoption volontaire d’usages étrangers. Selon les analyses, le mobilier extérieur semble appartenir à une sphère d’élite — l’intégration d’éléments exogènes qui bouleversent le récit traditionnel de la dynastie maya. Ces objets tracent, dans la pierre, la géographie d’un pouvoir affairiste, souple, réceptif aux influences extérieures. La mort n’est plus le dernier souffle d’une tradition, mais le laboratoire de toutes les audaces culturelles.

Puis, dans un bâtiment adjacent, une sépulture féminine livre ses propres secrets. Un collier de perles en spondyle, des fragments de miroir, des matières organiques rares trahissent un statut élevé. Rien n’est linéaire ; la mort dialogue avec la vie et l’ambition, elle s’habille de matériaux importés et de symboles solaires. Les frontières funéraires s’abolissent, la tombe devient le théâtre des échanges transcontinentaux.

L’acropole nord-est, épicentre de la révolution archéologique

La zone cérémonielle de l’acropole nord-est, longtemps reléguée comme simple résidence royale, s’érige désormais comme le vortex où tout converge, tout bascule. Les multiples sépultures découvertes tissent un réseau de dynastes, de proches et de dignitaires. Chaque tombe libère ses artefacts, ses glyphes, ses traces de cinabre, chaque crémation brise un tabou et chaque offrande une frontière. Les Chase, appuyés par l’institut d’archéologie du Belize, scrutent, fouillent, percent les entrailles du sanctuaire pour reconstruire une histoire mouvante, palpitante, parfois contradictoire.

Le LiDAR, cet outil laser qui transperce la jungle, dévoile derrière la végétation des chaussées, des terrasses agricoles, des bassins d’eau communautaires. La configuration du site prouve que Caracol n’était pas une monarchie barricadée : elle gérait l’eau, la nourriture et la fête à l’échelle de la collectivité. L’image d’une société fermée, hypercentralisée, s’effondre sous les pixels de la technologie. Le pouvoir circule, s’organise, s’invente à l’intersection du sacré et du quotidien.

La zone funéraire, loin d’être un simple musée des morts, devient le laboratoire d’une révolution scientifique. Les analyses ADN et isotopiques s’apprêtent à révéler l’origine réelle de Te K’ab Chaak, ses déplacements, ses alliances. On attend que le masque de jadéite soit recomposé, que les tests sur les ossements livrent leurs secrets. L’expertise évolue, fait émerger des clefs pour comprendre la genèse du pouvoir et son explosion dans le tissu mésoaméricain.

La dynastie, une étoile qui explose et redessine la carte du pouvoir

La dynastie de Caracol, qui s’étend sur près de 460 ans, se réécrit sous nos yeux comme une étoile filante qui brûle, éclate puis rayonne sur toute la Mésoamérique. Les symboles d’animaux, les masques, les bijoux et même les structures du site témoignent de cette expansion irrésistible. Les noms des rois s’ancrent dans les formes animales — coatis, singes, tortues — autant de références à la continuité de la transmission, mais aussi à l’emprunt, au métissage. Les alliances et les confrontations avec Tikal, la rivale guatémaltèque, scandent la croissance et les soubresauts de la cité.

Les pratiques funéraires ne sont pas les seules à muter. Les institutions, la religion et l’architecture s’adaptent, s’inspirent, se transforment avec la réception des objets importés. Caracol ne se contente pas d’emprunter : elle renverse les conventions, elle crée, elle innove dans l’hybridation. Sous la jungle, chaque pierre, chaque vase, chaque cristal de cinabre raconte un pouvoir qui se réinvente — loin du dogme, à l’aune du contact, du déplacement, de l’intrigue.

C’est la mort qui redessine la carte du pouvoir. De la chambre funéraire, surgit un empire qui se relie, se déplace et s’affirme dans la compétition, dans la coopération, dans l’art de la négociation. Te K’ab Chaak, en retrouvant son tombeau, offre à la dynastie une nouvelle impulsion, une renaissance qui électrise le champ archéologique et rebondit sur les enjeux contemporains de l’histoire globale.

Entre guerres et réseaux, Caracol réinvente la Mésoamérique

La guerre contre Tikal : un tournant pour la dynastie royale

L’une des grandes énigmes de Caracol réside dans son rapport conflictuel avec Tikal, cité rivale située dans le Guatemala actuel. La victoire de Caracol en 562 après J.-C. marque un basculement dans l’organisation sociale et politique de la cité. Le pouvoir, autrefois concentré autour du roi, se diffuse partiellement dans la population — une révolution qui, d’après les archéologues, naît d’une nécessité tactique post-conflit. La tombe de Te K’ab Chaak s’inscrit dans cette dynamique : elle précède de deux siècles la guerre, pose la pierre angulaire de la culture guerrière et du rapport à la domination.

Les crânes des captifs ligotés, les armes exogènes, les inscriptions commémoratives, constituent autant de traces de la violence institutionnalisée, de la justification du pouvoir par la victoire militaire. Le fait que la tombe soit recouverte de cinabre — métal symbole du soleil et de la renaissance — renvoie à une idéologie du renouveau, du règne cycle, de l’immortalité guerrière. Te K’ab Chaak n’est pas seulement le père fondateur : il est l’incarnation du retournement, du passage à une nouvelle ère, la première d’une dynastie qui durera plus de quatre siècles.

La guerre, dans le module maya, s’inscrit dans la structure de la royauté. Les objets funéraires et les glyphes retrouvés dans la tombe de Te K’ab Chaak projettent l’histoire dans une tension permanente : entre la glorification du passé et les fractures de la succession. L’identité de la ville s’ancre dans la lutte — tout se construit et se déconstruit autour du conflit, du triomphe et des revers.

Un réseau d’échanges et d’alliances sans frontières

Caracol s’affirme comme une puissance régionale grâce à un réseau d’échanges impressionnant. Les lames d’obsidienne, les vases et les perles du Pacifique, les pointes de lance mexicaines, tout atteste d’une circulation matérielle et symbolique à grande échelle. Le roi défunt, enveloppé de ces attributs, incarne la fluidité des liens entre cités, entre peuples, entre élites. Chaque offrande, chaque importation est un signal — ici, la royauté n’existe que par sa capacité à briser les barrières, à absorber, à transformer.

Les archéologues envisagent même une dynamique de migration, de déplacement des élites, propulsée par les alliances matrimoniales, les révolutions liturgiques et les nervosités politiques. Rien ne reste figé. Les analyses isotopiques et ADN sont attendues pour clarifier les origines du roi, tester l’hypothèse d’une lignée mixte. La Mésoamérique tout entière ressort chamboulée — plus connectée, plus inventive, plus imprévisible qu’on ne l’imaginait. La tombe du roi n’est pas une conclusion, c’est un point de départ pour de nouveaux récits, de nouvelles interrogations.

La puissance de Caracol repose moins sur une force centripète que sur un jeu d’interactions, d’absorptions et de redistributions. Le passé royal ne s’explique qu’à travers le prisme du réseau — tout est relation, tout est réinvention, tout est continuité profonde dans le cycle des échanges.

La réécriture radicale de l’histoire maya

L’impact de la découverte du tombeau dépasse l’échelle locale. Il fracasse la chronologie maya, bouleverse les cartographies classiques, redistribue les rôles dans le grand théâtre mésoaméricain. Les inscriptions de Caracol, longtemps considérées comme de simples annotations, prennent une dimension stratégique, politique. On comprend mieux le rôle de la dynastie, sa capacité à fabriquer des mythes, à instaurer des rites, à négocier des alliances. Le roi, en sortant enfin de l’ombre, réécrit la première page d’un récit qui se voulait infini.

Les archéologues ne cessent de s’étonner devant la richesse du mobilier, la sophistication des techniques, la pluralité des influences. On redécouvre des codes, on repère des motifs, des continuités animales — le nom de chaque souverain, désormais, s’ancre dans une biographie, dans une existence, dans une matérialité tangible. Le récit se densifie, s’étoffe, se dispute face aux rivalités, aux polémiques, aux révisions.

La Mésoamérique se réinvente d’un coup. Les frontières s’effritent, la chronologie tangue, les certitudes vacillent — tout reste à explorer, à vérifier, à confronter. La tombe du premier roi n’est pas un vestige, c’est l’accélérateur qui propulse l’histoire vers ses marges, ses abîmes, ses lumières inconnues.

Conclusion : la tombe du roi manquant, une dynastie retrouvée et l’épopée des peuples

L’héritage redécouvert d’un jalon oublié

En révélant la tombe de Te K’ab Chaak, Caracol ranime une dynastie sur laquelle la jungle avait étendu son linceul. Le site éclaire, avec la brutalité d’un flash, les puissances souterraines qui agitaient la Mésoamérique il y a 1 700 ans. Ici, le silence des racines frottées par la sève se mêle à l’agitation des archéologues, qui recomposent la mémoire du monde. L’histoire du roi – son ascension, sa vieillesse, sa mort entourée d’un arsenal international – c’est la métaphore de la Mésoamérique : une société bouillonnante, traversée de tensions, de pulsations et de rêves nomades.

La grande leçon de Caracol, c’est que le passé n’est jamais figé. Les traces funéraires dialoguent avec le présent, les objets parlent malgré la distance, les glyphes trahissent des ambitions oubliées. La dynastie du Belize n’est pas une simple généalogie : c’est un champ de bataille, un laboratoire d’innovations et d’hybridations, où chaque histoire attend son heure pour exploser à nouveau dans le regard du monde.

À l’heure où l’archéologie se fait plus précise, plus technologique, plus obsessive, la tombe du premier roi de Caracol rappelle qu’il y a toujours un secret sous la pierre, une surprise dans la poussière, un visage caché dans le cœur des civilisations. La chute des certitudes est la condition de leur renaissance. Et chaque découverte, aussi radicale soit-elle, n’est qu’un murmure dans le flux des peuples et des épopées.

Le passé dans l’épreuve de la lumière

Alors que scientifiques, historiens, curieux — et tous les gouffres de l’imaginaire — se ruent sur les premières photos du mobilier funéraire, sur la recomposition du masque de jadéite, sur la publication à venir des analyses génétiques, tout brûle dans la jungle. Le roi, jadis anonyme, s’éveille, ou trébuche, sur le seuil de la mémoire. La dynastie revit, mais elle nous échappe déjà dans la complexité de ses origines, de ses influences, de ses déchirements. Plus on creuse, plus le passé se dérobe. Parfois, il suffit d’un os, d’un jade, et tout recommence — dans l’effroi, le doute, et la splendeur d’une humanité enfin incarnée, à la fois royale et vulnérable.

Fort de ses secrets enfin arrachés à la terre, Caracol ne ressemble pas à une fin : c’est une nouvelle ère de la recherche, de la curiosité, de l’errance constructive. Car rien ne meurt jamais vraiment, ni les rois, ni les cités, ni les rêves de grandeur. Tout renaît, tout glisse, tout se conjugue dans le mystère, la virulence et la lumière qui, un jour, viendront réveiller un autre sanctuaire oublié.