Nous y voilà. L’impensable devient réalité sous nos yeux médusés. Dana White, le patron du UFC, vient de confirmer ce qui ressemble à la fois à un rêve de fan et à un cauchemar institutionnel : un événement sportif spectaculaire aura lieu sur la pelouse sud de la Maison-Blanche le 4 juillet 2026. Pas 2025, attention – mais 2026, pour célébrer le 250e anniversaire de l’indépendance américaine. Cette annonce, lâchée avec le sourire carnassier qui caractérise White lors de son passage sur CBS Mornings, sonne comme un séisme dans le paysage politique et sportif américain. Imaginez un peu la scène : au cœur du pouvoir mondial, là où se prennent les décisions qui façonnent la planète, des athlètes vont s’affronter dans une arène temporaire pendant que 20 000 spectateurs hurlent leur excitation. Cette « première absolue » dans l’histoire présidentielle américaine révèle bien plus qu’une simple lubie trumpienne – elle dévoile une américanisation extrême du pouvoir, où le spectacle dévore littéralement l’institution. Quand White déclare avec gourmandise que cette rencontre avec Trump et Ivanka fin août sera décisive, on comprend que nous assistons à la naissance d’un précédent qui pourrait redéfinir à jamais la fonction présidentielle.

Dana White et Trump : anatomie d'une alliance qui bouleverse l'Amérique

L’association improbable qui redéfinit le pouvoir américain

L’amitié entre Dana White et Donald Trump ne date pas d’hier, mais elle prend aujourd’hui une dimension inédite qui transcende le simple copinage entre hommes d’affaires. Cette relation, née dans les années sombres de l’UFC quand l’organisation peinait à trouver des lieux pour organiser ses événements, s’est muée en alliance stratégique qui redessine les contours du pouvoir américain. White ne cache pas sa fascination pour Trump, qu’il décrit comme un « visionnaire » capable de « penser en dehors des cases ». Cette admiration mutuelle a résisté à tous les scandales, à toutes les polémiques, créant un lien indéfectible entre l’homme le plus puissant du monde et le patron de l’organisation sportive la plus médiatisée de la planète. L’ironie de cette situation échappe-t-elle à White ? Probablement pas. L’homme qui a transformé les arts martiaux mixtes en empire milliardaire comprend parfaitement la valeur de ce partenariat avec le locataire de 1600 Pennsylvania Avenue. Quand il évoque cette rencontre prévue le 28 août avec Trump et Ivanka, ses yeux brillent d’une excitation qui dépasse la simple perspective commerciale – c’est l’extase du pouvoir qui transparaît, celle de l’homme qui sait qu’il écrit l’histoire.

Cette complicité révèle surtout une transformation profonde de la conception américaine du leadership. Trump n’incarne plus le président traditionnel, celui qui maintient une distance protocolaire avec le divertissement populaire. Non, il assume pleinement son statut d’entertaineur en chef, celui qui transforme la fonction présidentielle en spectacle permanent. White, de son côté, ne se contente plus d’être un simple promoteur sportif – il devient un acteur politique de premier plan, capable d’influencer les décisions du président. Cette fusion entre entertainment et politique atteint son paroxysme avec ce projet d’événement à la Maison-Blanche. Nous ne sommes plus dans la simple mise en scène du pouvoir, nous assistons à sa spectacularisation totale. Le fait que White évoque sans broncher la possibilité d’accueillir « 20 000 spectateurs » sur les terrains de la présidence révèle à quel point cette démarche assume sa dimension de cirque politique. L’Amérique découvre que son président traite la Maison-Blanche comme son terrain de jeu personnel.

L’influence de cette relation sur la politique américaine dépasse largement le cadre sportif pour toucher aux fondements mêmes de la démocratie. Quand White affirme que Trump lui a demandé d’impliquer Ivanka dans l’organisation de cet événement, nous comprenons que la famille présidentielle traite cette initiative comme un projet d’État. Cette institutionnalisation de leurs relations personnelles transforme l’UFC en quasi-ministère du divertissement présidentiel. Les implications sont vertigineuses : si un simple promoteur sportif peut obtenir l’usage de la Maison-Blanche pour son business, quelles sont les limites du système ? Cette proximité révèle une privatisation rampante des symboles républicains, où l’intérêt public et l’intérêt privé se confondent dans la personnalité de Trump. White l’a compris depuis longtemps : s’associer à Trump, c’est s’associer au pouvoir lui-même. Cette stratégie d’influence par la proximité personnelle illustre parfaitement la dérive oligarchique de la démocratie américaine contemporaine.

Je dois avouer que cette promiscuité entre pouvoir politique et business du divertissement me fascine autant qu’elle m’inquiète. Voir White évoquer ses rendez-vous avec le président comme s’il parlait d’une réunion d’entreprise ordinaire révèle l’extraordinaire banalisation de l’exceptionnel. Cette normalisation de l’anormal constitue peut-être le véritable danger de cette époque : nous nous habituons à l’impensable. Quand la transgression devient routine, que reste-t-il des institutions ?

Ivanka Trump : la princesse héritière du spectacle présidentiel

L’implication d’Ivanka Trump dans l’organisation de cet événement n’est pas anecdotique – elle révèle la dynastisation du pouvoir américain et la transformation de la fonction présidentielle en entreprise familiale. Quand White raconte avec gourmandise que Trump lui a explicitement demandé d’associer sa fille au projet, nous saisissons toute l’ampleur de cette dérive monarchique. Ivanka ne détient aucun mandat électif, n’occupe aucune fonction officielle, mais elle se retrouve co-organisatrice d’un événement qui aura lieu au cœur du pouvoir américain. Cette situation révèle comment la famille Trump traite la présidence comme leur propriété privée, distribuant les rôles selon les affinités personnelles plutôt que selon les compétences institutionnelles. L’ancienne conseillère présidentielle retrouve ainsi un rôle informel qui lui permet de continuer à exercer une influence sur les affaires publiques sans aucun contrôle démocratique. Cette réhabilitation par le spectacle illustre parfaitement comment l’entertainment peut servir à contourner les règles démocratiques traditionnelles.

La personnalité d’Ivanka apporte une dimension particulière à ce projet qui dépasse la simple organisation événementielle. Celle qui s’était présentée comme la « modératrice » de son père pendant le premier mandat assume aujourd’hui pleinement son rôle dans cette entreprise de spectacularisation du pouvoir. Son implication révèle une stratégie délibérée de la famille Trump pour maintenir son emprise sur l’imaginaire politique américain. En associant l’élégance supposée d’Ivanka à la dimension spectaculaire des sports de divertissement, Trump crée un cocktail détonnant qui séduit simultanément les élites urbaines et les classes populaires. Cette synthèse improbable entre raffinement apparent et spectacle populaire constitue peut-être l’une des clés du succès électoral trumpien. Ivanka devient ainsi l’instrument de légitimation sociale d’un projet qui pourrait autrement paraître vulgaire. Son rôle de caution « classe » permet à Trump d’assumer complètement sa dérive vers l’entertainment sans perdre sa respectabilité présidentielle.

Cette collaboration entre Ivanka et White révèle aussi une dimension stratégique fascinante de ce projet qui mérite analyse. La fille du président apporte sa touche « professionnelle » à un univers traditionnellement masculin, créant une forme de respectabilité familiale autour d’un spectacle de divertissement. Cette instrumentalisation de la diversité pour légitimer l’entertainment populaire illustre parfaitement les contradictions de l’ère Trump. Ivanka, femme d’affaires accomplie et mère de famille, prête son image policée à un événement qui célèbre explicitement le divertissement de masse. Cette dissonance cognitive ne semble déranger personne dans l’entourage présidentiel, révélant à quel point la logique du spectacle a supplanté toute considération éthique ou politique traditionnelle. L’implication d’Ivanka transforme ce qui pourrait ressembler à une dérive populiste en événement familial « respectable ». Cette normalisation par l’image constitue l’une des innovations les plus perverses de la communication trumpienne.

Les coulisses du deal : quand l’amitié devient business d’État

Derrière l’apparente spontanéité de cette initiative se cache une mécanique commerciale redoutablement efficace qui révèle la monétisation systématique de la fonction présidentielle. L’annonce de cet événement à la Maison-Blanche intervient exactement en même temps que la signature du contrat historique entre UFC et Paramount, évalué à 7,7 milliards de dollars sur sept ans. Cette coïncidence temporelle n’est évidemment pas fortuite : White utilise sa proximité avec Trump pour donner une dimension présidentielle à son deal commercial. L’événement du 4 juillet 2026 devient ainsi la vitrine ultime de ce partenariat, transformant la résidence présidentielle en plateau de télévision pour CBS. Cette instrumentalisation de la Maison-Blanche à des fins commerciales franchit une ligne rouge que même les présidents les plus controversés n’avaient jamais osé franchir. Trump ne se contente plus de mélanger public et privé – il les fusionne complètement dans sa personne.

L’analyse des termes de cet accord révèle une privatisation rampante des symboles républicains qui devrait alarmer tous les démocrates, au sens noble du terme. Paramount obtient l’exclusivité de diffusion d’un événement qui aura lieu dans le sanctuaire de la démocratie américaine, transformant la Maison-Blanche en studio privé. Cette marchandisation de l’espace présidentiel établit un précédent terrifiant : si Trump peut louer sa résidence pour un événement sportif, qu’est-ce qui l’empêchera de la transformer en plateau de télé-réalité permanent ? White, conscient de l’opportunité historique que représente cette opération, n’hésite pas à en faire un argument commercial majeur. Quand il évoque « l’événement unique » que constituera ce spectacle, il ne parle pas de sport mais de marketing. Cette logique mercantile appliquée aux institutions démocratiques révèle l’ampleur de la décomposition en cours du système politique américain.

Cette opération révèle aussi la transformation de Trump en agent commercial de ses propres amis, utilisant sa fonction présidentielle pour augmenter la valeur des entreprises de son cercle intime. L’impact de cette annonce sur la valorisation de l’UFC et les négociations avec Paramount n’échappera à personne dans l’industrie du divertissement. Trump ne se contente plus d’être président – il devient le VRP en chef de ses copains milliardaires, utilisant le prestige de sa fonction pour leurs affaires personnelles. Cette confusion entre intérêts publics et privés atteint des sommets inédits avec cette opération qui transforme la Maison-Blanche en outil marketing. White, de son côté, assume complètement cette instrumentalisation de l’amitié présidentielle à des fins commerciales. Cette monétisation de l’accès au pouvoir illustre parfaitement la dérive oligarchique de la démocratie américaine où l’influence politique se monnaye directement en profits privés.

L'événement qui redéfinit l'institution présidentielle

La Maison-Blanche transformée en arena moderne

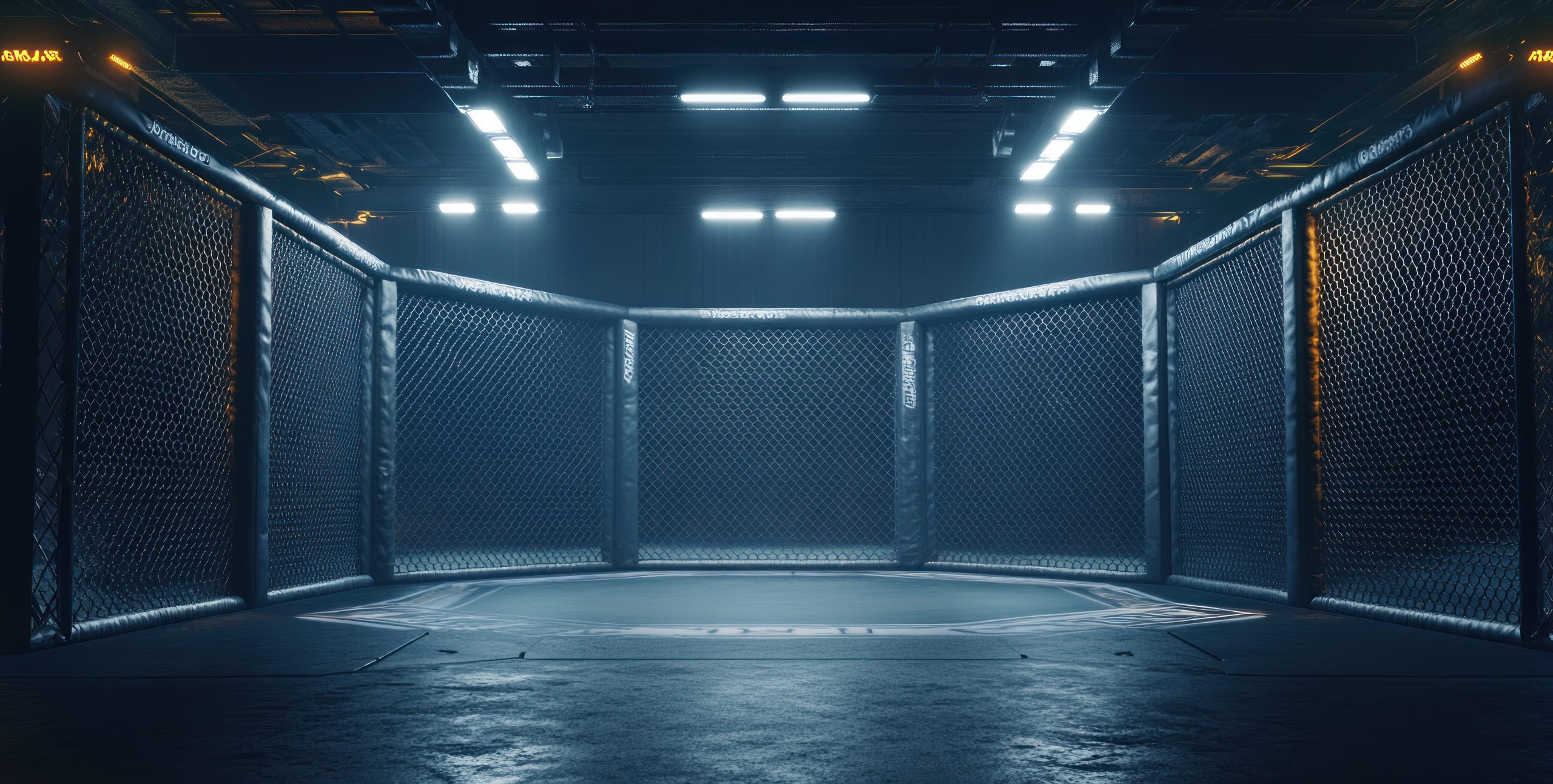

L’image est saisissante, presque surréelle : la pelouse sud de la Maison-Blanche transformée en arène de spectacle, avec une installation temporaire plantée là où se déroulent habituellement les cérémonies d’État. Cette métamorphose du symbole suprême du pouvoir démocratique en terrain de divertissement constitue une révolution esthétique et politique dont nous mesurons encore mal les implications. Quand White évoque avec enthousiasme les « renderings » qu’il a préparés pour visualiser l’événement, on comprend qu’il s’agit d’une opération de design politique autant que sportive. Cette scénographie du pouvoir révèle comment Trump conçoit sa fonction : non plus comme gardien d’une institution millénaire, mais comme metteur en scène de sa propre grandeur. La Maison-Blanche devient le décor de son show personnel, transformant la résidence présidentielle en plateau de télé-réalité permanent. Cette théâtralisation absolue du pouvoir marque une rupture historique avec deux siècles et demi de tradition républicaine américaine.

La logistique de cet événement révèle des défis techniques qui illustrent parfaitement l’ampleur de l’entreprise. Comment installer une arène sportive réglementaire sur la pelouse présidentielle ? Comment accueillir 20 000 spectateurs dans un espace qui n’est pas conçu pour cela ? Ces questions pratiques révèlent que Trump et White n’ont pas simplement improvisé cette idée – ils l’ont pensée, calculée, planifiée. L’existence même de ces « renderings » mentionnés par White prouve que des architectes, des ingénieurs, des spécialistes de l’événementiel travaillent actuellement à transformer la Maison-Blanche en stade de spectacle. Cette mobilisation de compétences professionnelles pour un projet aussi iconoclaste révèle l’extraordinaire capacité de Trump à entraîner des équipes entières dans ses visions les plus folles. La normalisation de l’exceptionnel opère ainsi par la technicisation : en traitant ce projet comme un défi logistique ordinaire, l’équipe trumpienne fait disparaître son caractère extraordinaire.

Cette transformation physique de l’espace présidentiel s’accompagne d’une mutation symbolique encore plus profonde qui redéfinit la nature même de l’autorité politique américaine. La Maison-Blanche n’est plus seulement la résidence du président – elle devient le théâtre de ses fantasmes personnels. Cette privatisation symbolique de l’espace public illustre parfaitement la dérive autoritaire trumpienne qui ne distingue plus entre personne privée et fonction publique. En transformant sa résidence officielle en arène de divertissement, Trump révèle sa conception purement personnelle du pouvoir. Cette patrimonialisation du présidentiel constitue une régression démocratique majeure qui rapproche l’Amérique des monarchies les plus décadentes. L’ironie de l’histoire veut que cette dérive se produise exactement pour le 250e anniversaire de l’indépendance américaine, comme si Trump voulait célébrer la mort de la république en même temps que sa naissance.

CBS et la télévision d’État trumpienne

L’attribution de l’exclusivité télévisuelle de cet événement à CBS révèle une stratégie médiatique sophistiquée qui transforme une chaîne de télévision privée en instrument de propagande présidentielle. Cette décision n’est pas neutre : elle s’inscrit dans la logique du deal UFC-Paramount qui fait de ce spectacle présidentiel la vitrine ultime du nouveau partenariat. CBS, chaîne historique du paysage audiovisuel américain, se retrouve ainsi transformée en télévision d’État officieuse, chargée de diffuser les shows personnels du président. Cette étatisation rampante des médias privés illustre parfaitement la méthode trumpienne qui préfère la cooptation à la confrontation. Plutôt que de créer sa propre chaîne d’État, Trump transforme les chaînes existantes en relais de sa communication personnelle. Cette stratégie révèle une compréhension fine des mécanismes de l’influence contemporaine où il suffit de contrôler les contenus plutôt que les structures.

Cette exclusivité CBS pose des questions déontologiques majeures qui révèlent la dégradation de l’éthique journalistique américaine. Comment une chaîne de télévision peut-elle prétendre à l’objectivité quand elle devient le diffuseur officiel des événements privés du président ? Cette compromission révèle l’extraordinaire affaiblissement de l’indépendance médiatique face aux appétits commerciaux des grands groupes. Paramount, propriétaire de CBS, ne voit dans cette opération qu’une opportunité business exceptionnelle, négligeant complètement les implications démocratiques de cette collaboration avec le pouvoir présidentiel. Cette marchandisation de l’information transforme les journalistes en animateurs de spectacle et les téléspectateurs en consommateurs de propagande déguisée. L’ironie de cette situation échappe-t-elle aux dirigeants de CBS ? Probablement pas, mais l’appât du gain semble avoir définitivement supplanté toute considération déontologique.

Cette opération révèle aussi l’émergence d’un nouveau modèle économique des médias américains basé sur la proximité avec le pouvoir politique plutôt que sur l’indépendance éditoriale. CBS ne paie pas pour diffuser cet événement – elle en obtient l’exclusivité en échange de sa complaisance envers Trump. Cette économie de la connivence transforme les médias en outils de légitimation du pouvoir plutôt qu’en contre-pouvoirs démocratiques. White, conscient de cette évolution, utilise habilement cette logique pour maximiser l’impact médiatique de son événement. En offrant à CBS l’exclusivité de ce qui s’annonce comme l’événement télévisuel de l’année, il s’assure une couverture complaisante et enthousiasmante. Cette instrumentalisation mutuelle entre médias et pouvoir illustre parfaitement la décomposition de la presse américaine contemporaine, transformée en machine de divertissement au service des puissants.

L’impact sur l’image internationale de l’Amérique

L’annonce de ce spectacle à la Maison-Blanche provoque déjà des réactions consternées dans les chancelleries du monde entier qui découvrent une Amérique encore plus imprévisible qu’ils ne l’imaginaient. Comment les dirigeants mondiaux doivent-ils interpréter cette initiative ? S’agit-il d’une simple lubie présidentielle ou d’un signal politique délibéré ? Cette ambiguïté révèle l’une des faiblesses majeures de la diplomatie trumpienne qui brouille volontairement les codes pour désarçonner ses interlocuteurs. Les ambassadeurs étrangers à Washington se demandent déjà s’ils devront assister à ce spectacle pour maintenir de bonnes relations avec l’administration américaine. Cette confusion diplomatique illustre parfaitement comment Trump transforme ses caprices personnels en épreuves de loyauté pour ses alliés. L’Amérique de Trump exige désormais de ses partenaires qu’ils applaudissent à ses excentricités les plus flagrantes.

Cette initiative renforce l’image d’une Amérique décadente qui privilégie le spectacle sur la gravité, l’entertainment sur l’État. Les médias européens ne s’y trompent pas : ils présentent déjà cet événement comme le symbole de la déchéance démocratique américaine. Cette perception internationale révèle l’ampleur des dégâts causés par la trumpisation de la fonction présidentielle. L’Amérique, qui prétendait encore récemment incarner l’idéal démocratique mondial, se transforme en objet de curiosité anthropologique. Cette perte de soft power constitue peut-être l’un des coûts les plus élevés de cette dérive spectaculaire. Quand les élites mondiales rigolent de votre président, il devient difficile d’exercer un leadership global crédible. Trump semble s’en moquer complètement, préférant amuser sa base électorale plutôt que de rassurer la communauté internationale.

Cette dégradation de l’image présidentielle américaine facilite paradoxalement l’émergence de leaderships alternatifs sur la scène internationale. Quand l’Amérique transforme sa présidence en cirque, elle laisse le champ libre à d’autres puissances pour occuper l’espace du sérieux et de la respectabilité internationale. Cette abdication du leadership moral américain constitue peut-être l’une des conséquences géopolitiques les plus durables de l’ère Trump. L’homme qui prétendait « rendre sa grandeur à l’Amérique » précipite en réalité son déclin en transformant sa fonction en divertissement de masse. Cette autodestruction du prestige américain révèle l’incapacité trumpienne à distinguer entre popularité domestique et influence internationale. Le président qui fait rire ses supporters fait pleurer ses alliés – et réjouir ses ennemis.

Les enjeux économiques : un business de 7,7 milliards sur pelouse présidentielle

Le méga-deal UFC-Paramount : anatomie d’une révolution financière

Derrière le spectacle se cache une révolution économique qui redéfinit complètement l’industrie du divertissement sportif américain. Le contrat de 7,7 milliards de dollars sur sept ans entre UFC et Paramount représente bien plus qu’un simple accord commercial – c’est la matérialisation d’une nouvelle ère où le sport de divertissement devient un secteur économique majeur de l’entertainment américain. Cette somme astronomique révèle l’extraordinaire valorisation d’une organisation que les frères Fertitta avaient rachetée pour seulement 2 millions de dollars en 2001. White, architecte de cette transformation, a su transformer un sport marginal en empire médiatique capable de rivaliser avec les ligues sportives traditionnelles. Cette success story illustre parfaitement l’évolution de l’économie américaine contemporaine où le spectacle génère des profits colossaux. L’événement de la Maison-Blanche devient ainsi la vitrine ultime de cette réussite commerciale, transformant la résidence présidentielle en argument marketing suprême.

L’impact de cet accord sur l’industrie télévisuelle révèle des mutations structurelles qui dépassent largement le cadre sportif. Paramount, fraîchement fusionnée avec Skydance dans un deal à 8 milliards de dollars, mise tout sur le streaming et le contenu premium pour concurrencer Netflix et Disney. L’UFC devient ainsi l’arme secrète de cette stratégie, offrant à Paramount+ des contenus exclusifs capables d’attirer des millions d’abonnés. Cette logique économique explique pourquoi CBS accepte si facilement de diffuser un événement depuis la Maison-Blanche : cette opération marketing exceptionnelle justifie à elle seule l’investissement colossal dans les droits UFC. White, conscient de cette dynamique, utilise habilement sa proximité avec Trump pour maximiser la valeur de son deal. Cette synergie entre pouvoir et business révèle l’émergence d’un capitalisme de connivence où l’accès au pouvoir politique devient un avantage concurrentiel décisif.

Cette financiarisation du sport de divertissement s’accompagne d’une transformation sociologique qui révèle l’évolution des goûts de l’Amérique contemporaine. L’UFC n’est plus un divertissement de niche pour amateurs de sensations fortes – c’est devenu un phénomène culturel mainstream capable d’attirer des audiences comparables à celles du football américain. Cette évolution révèle une société américaine de plus en plus attirée par le spectacle spectaculaire, phénomène qui dépasse largement le cadre sportif pour toucher à l’imaginaire politique contemporain. Trump, fin connaisseur des goûts populaires, a parfaitement saisi cette transformation en s’associant à White. Cette convergence entre divertissement médiatisé et pouvoir politique illustre parfaitement l’air du temps américain où le spectacle devient une valeur positive. L’économie du spectacle révèle les mutations anthropologiques profondes d’une société qui trouve dans l’arène ses nouveaux gladiateurs.

La révolution du streaming : démocratisation ou manipulation ?

L’abandon partiel du modèle pay-per-view traditionnel au profit du streaming illustre une révolution dans la consommation de contenus sportifs qui transforme radicalement l’économie du divertissement. Désormais, les abonnés Paramount+ pourront regarder la plupart des événements UFC « gratuitement », c’est-à-dire inclus dans leur abonnement mensuel de 7,99 à 12,99 dollars. Cette démocratisation apparente cache en réalité une logique économique encore plus profitable pour UFC et Paramount : plutôt que de vendre des événements ponctuels à 70-100 dollars, ils fidélisent des millions d’abonnés qui paieront régulièrement pour accéder à l’ensemble du catalogue. Cette transformation révèle l’émergence d’une économie de l’abonnement qui transforme les consommateurs en sources de revenus récurrentes et prévisibles. White, loin d’être naïf, comprend parfaitement que cette évolution va démultiplier les profits de l’UFC en élargissant considérablement son audience.

Cette stratégie de démocratisation contrôlée révèle aussi une volonté de conquérir de nouveaux publics en rendant l’UFC accessible aux classes moyennes qui hésitaient à payer 70 dollars pour un seul événement. Cette expansion sociologique de l’audience UFC correspond parfaitement à la stratégie politique trumpienne qui vise à séduire simultanément les élites et les classes populaires. L’événement de la Maison-Blanche s’inscrit dans cette logique : offrir un spectacle « gratuit » (diffusé sur CBS en clair) qui touchera des dizaines de millions d’Américains habituellement exclus de l’univers UFC. Cette popularisation du divertissement organisé révèle une stratégie culturelle qui dépasse largement le cadre commercial pour toucher aux fondements idéologiques de la société américaine. En rendant le spectacle accessible à tous, Trump et White normalisent définitivement le divertissement comme activité légitime.

L’impact de cette évolution sur la rémunération des athlètes révèle les contradictions de cette démocratisation apparente. Comme le souligne le boxeur Jake Paul, cette transparence sur les revenus générés devrait logiquement entraîner une augmentation des cachets des performers qui découvrent enfin la véritable valeur économique de leurs performances. White promet que « ça va affecter la paie des athlètes, bigrement », mais cette promesse révèle aussi que les performers étaient jusqu’à présent sous-payés par rapport aux profits générés. Cette exploitation historique des athlètes illustre parfaitement les travers du capitalisme du spectacle où les créateurs de valeur (les sportifs qui risquent leur santé) captent une part ridicule des profits générés. L’ironie de cette situation n’échappe à personne : pendant que White et Trump se partagent des milliards, les gladiateurs modernes se battent pour quelques milliers de dollars par prestation.

L’impact sur l’industrie du sport spectacle

Cette révolution UFC-Paramount envoie des ondes de choc dans tout l’écosystème du sport spectacle américain qui découvre un nouveau modèle économique potentiellement disruptif. Les ligues traditionnelles (NFL, NBA, MLB) observent avec attention cette expérience qui pourrait redéfinir les relations entre diffuseurs et organisateurs sportifs. L’intégration verticale proposée par Paramount – streaming, télévision hertzienne, production de contenus – offre un modèle alternatif à la fragmentation actuelle des droits sportifs. Cette concentration économique révèle l’émergence de nouveaux géants du divertissement capables de rivaliser avec les mastodontes traditionnels. White, conscient de cette dynamique, n’hésite pas à défier ouvertement NFL et NBA en déclarant : « Nous arrivons. Nous arrivons pour tous les avoir. » Cette déclaration de guerre économique révèle l’ambition démesurée d’un homme qui veut faire de l’UFC le sport numéro un en Amérique.

Cette compétition entre industries du spectacle révèle des mutations culturelles profondes qui transforment les goûts du public américain. Le succès grandissant de l’UFC au détriment des sports traditionnels illustre une société de plus en plus attirée par l’authenticité supposée du spectacle individuel face aux codes sophistiqués du football américain ou du basketball. Cette évolution sociologique révèle l’émergence d’un public qui préfère la simplicité du divertissement individuel aux stratégies collectives complexes des sports d’équipe. Trump, toujours à l’affût des évolutions culturelles populaires, a parfaitement saisi cette transformation en s’associant à White. Cette convergence entre goûts populaires et calculs politiques explique pourquoi cet événement à la Maison-Blanche génère autant d’enthousiasme dans sa base électorale. L’Amérique trumpienne trouve dans l’arène l’expression parfaite de ses valeurs : individualisme, force, mépris des règles sophistiquées.

L’émergence de ce nouveau modèle économique accélère aussi la financiarisation du sport qui transforme les athlètes en actifs financiers et les compétitions en produits dérivés. L’UFC cotée en bourse (via TKO Group) répond désormais aux attentes d’actionnaires plus intéressés par les profits trimestriels que par la qualité sportive. Cette logique financière explique pourquoi White accepte si facilement de transformer l’UFC en outil de communication politique : cette exposition médiatique exceptionnelle augmente mécaniquement la valorisation boursière de l’organisation. L’événement de la Maison-Blanche devient ainsi un event marketing destiné aux marchés financiers autant qu’aux fans de sport. Cette instrumentalisation financière du sport révèle l’extraordinaire marchandisation de tous les aspects de la culture américaine contemporaine.

Les polémiques et résistances : quand l'Amérique découvre ses limites

L’indignation des puristes : « Ce n’est plus la Maison-Blanche de Washington »

L’annonce de cet événement déchaîne une tempête de critiques qui révèle une Amérique profondément divisée sur la nature même de ses institutions démocratiques. Les réactions sur les réseaux sociaux oscillent entre enthousiasme débridé et consternation horrifiée, illustrant parfaitement la polarisation de la société américaine contemporaine. Un utilisateur de Reddit résume parfaitement cette indignation : « C’est une honte nationale. Ces sports existent dans le monde entier et n’ont pas leur place sur le terrain de la capitale nationale. » Cette protestation révèle une conscience historique que beaucoup d’Américains conservent encore de la dignité présidentielle. Ces voix dissonantes témoignent de la résistance d’une partie de l’opinion publique face à la trivialisation de l’État.

Cette opposition révèle aussi une fracture générationnelle au sein de l’électorat américain entre ceux qui conçoivent encore la présidence comme une institution sacrée et ceux qui l’acceptent comme un divertissement permanent. Les critiques les plus virulentes proviennent souvent d’Américains qui ont grandi dans l’ère pré-Trump, quand la fonction présidentielle conservait encore une aura de respectabilité institutionnelle. Ces « conservateurs institutionnels » découvrent avec effroi que leur pays accepte désormais que sa résidence présidentielle soit transformée en arène de spectacle. Cette nostalgie institutionnelle révèle l’ampleur de la transformation anthropologique qu’a subie l’Amérique en quelques années seulement. La génération qui a connu Kennedy, Reagan ou même Clinton peine à reconnaître son pays dans cette dérive spectaculaire permanente. Cette résistance générationnelle pourrait constituer l’un des derniers obstacles à la trumpisation totale de la fonction présidentielle.

L’argument de la vulgarité revient constamment dans ces critiques qui dénoncent une « cheapening » (avilissement) de la dignité présidentielle. Cette notion de vulgarité révèle l’existence d’un idéal aristocratique latent dans la conception américaine du pouvoir : le président devrait incarner une forme d’élévation morale et culturelle qui le distingue du commun des mortels. Trump, en assumant complètement sa dimension « people » et spectaculaire, brise définitivement cette aspiration élitiste. Cette démocratisation brutale du pouvoir présidentiel choque une partie de l’électorat qui attend de son président qu’il soit « présidentiable » au sens traditionnel du terme. L’ironie de cette situation réside dans le fait que cette résistance à la vulgarisation vient souvent des mêmes milieux qui dénoncent par ailleurs l’élitisme des institutions politiques. Cette contradiction révèle la complexité des attentes américaines vis-à-vis de leur président : populaire mais digne, accessible mais respectable.

L’embarras des alliés républicains : solidarité contrainte

Le silence embarrassé de la plupart des élus républicains face à cette annonce révèle leur malaise profond devant une initiative qu’ils ne peuvent ni soutenir sincèrement ni critiquer ouvertement. Ces politiciens professionnels comprennent parfaitement l’impact négatif de cette opération sur l’image internationale de l’Amérique, mais ils ne peuvent se permettre de contredire un président dont ils dépendent électoralement. Cette loyauté contrainte illustre parfaitement la transformation du Parti républicain en organisation personnelle au service de Trump plutôt qu’en parti politique traditionnel. Les rares critiques républicaines demeurent anonymes et off-the-record, révélant l’extraordinaire pression exercée par l’entourage trumpien sur tous les élus de la majorité. Cette omerta républicaine facilite toutes les dérives présidentielles en privant l’opinion publique de voix critiques légitimes au sein même du camp conservateur.

Cette situation révèle l’infantilisation croissante de la classe politique républicaine qui a abandonné toute autonomie intellectuelle face aux caprices présidentiels. Ces élus, qui ont construit leur carrière sur la défense des « valeurs traditionnelles » américaines, se retrouvent contraints d’applaudir à une initiative qui brise tous les codes de la respectabilité conservatrice. Cette contradiction révèle l’extraordinaire plasticité idéologique du trumpisme qui impose sa logique à tous ses alliés. Les sénateurs et représentants républicains découvrent amèrement que leur fidélité au président implique l’abandon de leurs propres convictions. Cette soumission idéologique transforme le Parti républicain en courroie de transmission des fantasmes présidentiels plutôt qu’en force politique autonome. L’ironie de cette évolution échappe-t-elle aux intéressés ? Probablement pas, mais l’instinct de survie politique a définitivement supplanté toute considération de dignité personnelle.

Cette contrainte de solidarité révèle aussi l’émergence d’un nouveau type de leadership politique basé sur la soumission inconditionnelle plutôt que sur le débat démocratique. Trump exige de ses alliés qu’ils soutiennent toutes ses initiatives, même les plus farfelues, transformant le parti en secte politique où la contradiction devient hérésie. Cette dérive sectaire explique pourquoi aucun élu républicain n’ose critiquer publiquement ce projet d’événement à la Maison-Blanche : ils savent que la moindre réticence serait interprétée comme une trahison passible d’exclusion. Cette discipline de fer imposée par Trump révèle ses talents de chef de clan mais aussi sa conception autoritaire de l’exercice du pouvoir. Le président qui prétendait « drainer le swamp » de Washington a en réalité créé son propre marécage où seuls survivent les courtisans les plus serviles.

La résistance des institutions : Secret Service et protocole en question

L’organisation de cet événement soulève des questions sécuritaires majeures qui révèlent les tensions entre les fantasmes présidentiels et les contraintes opérationnelles réelles. Comment le Secret Service peut-il assurer la protection du président devant 20 000 spectateurs excités par un événement spectaculaire ? Cette problématique révèle l’une des contradictions fondamentales de ce projet : vouloir transformer la Maison-Blanche en stade de sport tout en maintenant les standards de sécurité présidentielle. Les agents du Secret Service, habitués à contrôler minutieusement chaque événement présidentiel, découvrent un défi logistique inédit qui pourrait compromettre leur mission première. Cette tension entre spectacle et sécurité illustre parfaitement les dilemmes créés par la spectacularisation du pouvoir. Trump veut le show, les professionnels de la sécurité veulent la discrétion – ces exigences contradictoires révèlent l’impossibilité pratique de concilier présidence traditionnelle et entertainment permanent.

Cette problématique sécuritaire révèle aussi la résistance passive d’une partie de l’administration fédérale face aux projets les plus extravagants de leur président. Les fonctionnaires du Secret Service, du protocole, de la logistique présidentielle ne peuvent pas s’opposer frontalement aux décisions de Trump, mais ils peuvent les compliquer en soulignant les difficultés techniques insurmontables. Cette résistance bureaucratique constitue l’un des derniers garde-fous face aux dérives présidentielles les plus excessives. Ces professionnels de l’État, formés dans la culture institutionnelle traditionnelle, peinent à s’adapter aux exigences spectaculaires de l’ère Trump. Cette inertie administrative pourrait constituer l’un des obstacles les plus sérieux à la réalisation de ce projet qui bouleverse tous les standards opérationnels habituels.

L’impact de cet événement sur le protocole international soulève aussi des questions diplomatiques délicates que l’entourage trumpien semble ignorer complètement. Comment les ambassadeurs étrangers doivent-ils réagir face à une invitation à assister à un spectacle sportif à la Maison-Blanche ? Cette situation inédite révèle l’impréparation chronique de l’administration Trump face aux implications diplomatiques de ses initiatives spectaculaires. Les professionnels du Département d’État se retrouvent contraints d’improviser un protocole pour une situation qui n’a jamais existé dans l’histoire diplomatique mondiale. Cette improvisation permanente révèle l’amateurisme fondamental d’une administration qui privilégie l’effet de surprise sur la préparation professionnelle. L’Amérique découvre que ses diplomates devront expliquer à leurs homologues étrangers pourquoi leur président organise des spectacles sportifs dans sa résidence officielle.

Les athlètes et la politique : quand les performers choisissent leur scène

Conor McGregor : le retour du roi déchu

L’empressement de Conor McGregor à participer à cet événement révèle une stratégie de réhabilitation publique habilement orchestrée qui transforme la Maison-Blanche en théâtre de son comeback. L’Irlandais, qui n’a plus performé depuis 2021 et traîne derrière lui un lourd passif judiciaire, voit dans ce spectacle présidentiel l’opportunité rêvée de relancer sa carrière en associant son image à celle du président américain. Son tweet enthousiaste « I would be honoured! Count me in! » révèle une compréhension fine des mécanismes de la célébrité contemporaine où l’association avec Trump peut effacer tous les scandales précédents. Cette stratégie de blanchiment par l’élite illustre parfaitement comment le pouvoir politique peut servir de machine à laver l’image des célébrités compromises. McGregor comprend que performer devant Trump lui donnerait une légitimité présidentielle capable de faire oublier ses ennuis judiciaires.

Cette candidature de McGregor révèle aussi l’évolution sociologique d’un sport qui attire désormais des personnalités controversées en quête de réhabilitation. L’UFC devient progressivement un refuge pour les célébrités déchues qui trouvent dans le spectacle spectaculaire un moyen de reconquérir l’attention médiatique. Cette dérive révèle la transformation du sport en industrie du recyclage des scandales où les polémiques personnelles deviennent des atouts marketing. McGregor, conscient de cette dynamique, utilise ses controverses comme carburant publicitaire pour alimenter l’intérêt autour de ses performances. Cette monétisation du scandale révèle une société qui récompense la transgression plutôt que l’excellence sportive. L’association avec Trump renforce cette logique en légitimant institutionnellement la célébrité sulfureuse.

L’implication potentielle de McGregor dans cet événement révèle également les enjeux financiers colossaux qui se cachent derrière cette opération de communication présidentielle. Un spectacle McGregor à la Maison-Blanche générerait probablement les audiences les plus importantes de l’histoire de l’UFC, transformant cet événement en jackpot publicitaire exceptionnel. Cette dimension commerciale explique pourquoi White accueille si favorablement la candidature de l’Irlandais malgré ses problèmes judiciaires : McGregor reste l’une des seules stars capables de transformer un événement sportif en événement planétaire. Cette logique du profit révèle comment l’industrie du spectacle sportif instrumentalise la controverse pour maximiser ses revenus. L’ironie de cette situation n’échappe à personne : un président qui prétend incarner la morale traditionnelle s’associe avec les figures les plus sulfureuses du sport contemporain.

La sélection des participants : critères politiques et sportifs

Le processus de sélection des athlètes pour cet événement historique révèle les critères politiques qui président désormais aux choix sportifs dans l’Amérique trumpienne. White n’a pas encore annoncé les noms, mais les spéculations vont bon train sur les performers qui auront l’honneur de se produire devant le président. Cette sélection ne sera évidemment pas que sportive : il faudra que les athlètes soient « trumpiens » ou du moins compatibles avec l’image que l’administration veut donner de cet événement. Cette politisation du sport révèle l’instrumentalisation croissante des athlètes comme ambassadeurs idéologiques plutôt que comme simples compétiteurs. L’UFC découvre que l’association avec Trump implique l’adhésion à sa vision politique, transformant l’arène en terrain d’expression partisane.

Cette dimension politique de la sélection révèle aussi l’émergence d’un nouveau type d’athlète parfaitement adapté à l’ère des réseaux sociaux et de la célébrité politique. Les performers modernes doivent désormais maîtriser autant la communication que leur discipline, sachant que leur positionnement politique peut influencer leur carrière autant que leurs performances sportives. Cette évolution transforme les athlètes en influenceurs politiques qui utilisent leur plateforme sportive pour diffuser des messages idéologiques. L’événement de la Maison-Blanche constituera ainsi un test grandeur nature de cette nouvelle donne : les participants sélectionnés devront assumer leur rôle d’ambassadeurs du trumpisme autant que de représentants de leur sport. Cette hybridation entre sport et politique révèle l’évolution d’une société où toute célébrité devient mécaniquement acteur politique.

L’enjeu de cette sélection dépasse largement le cadre sportif pour toucher aux questions d’image internationale que soulève cet événement. Les athlètes choisis devront représenter non seulement l’UFC et Trump, mais aussi l’Amérique dans son ensemble face au regard du monde entier. Cette responsabilité révèle l’extraordinaire pression qui pèsera sur les épaules des performers sélectionnés qui devront gérer simultanément la performance sportive et la représentation nationale. White, conscient de ces enjeux, privilégiera probablement des athlètes « clean » capables d’incarner une image positive de l’Amérique sportive. Cette instrumentalisation patriotique du sport révèle comment Trump transforme tous les aspects de la culture populaire en outils de soft power personnel. Les gladiateurs de la Maison-Blanche devront performer pour leur carrière autant que pour l’image de leur président.

L’impact sur les carrières et la rémunération

Participer à ce spectacle historique représentera probablement l’opportunité financière la plus importante de la carrière de n’importe quel athlète UFC, transformant cet événement en loterie existentielle pour tous les performers de l’organisation. Les cachets distribués pour cette soirée exceptionnelle dépasseront probablement tous les records précédents, créant une distorsion économique majeure dans l’industrie du sport de divertissement. Cette perspective financière révèle l’extraordinaire pouvoir de valorisation que possède la fonction présidentielle : un simple tweet de Trump peut transformer un événement ordinaire en jackpot millionnaire. Cette amplification présidentielle de la valeur sportive illustre parfaitement la fusion entre entertainment et politique dans l’Amérique contemporaine. Les athlètes découvrent que l’association avec Trump peut transformer leur carrière bien plus efficacement que n’importe quelle victoire sportive.

Cette manne financière exceptionnelle créé aussi des tensions internes au sein de l’UFC entre les athlètes qui seront sélectionnés et ceux qui en seront exclus. Cette inégalité de traitement révèle les effets pervers de la spectacularisation du sport qui privilégie l’événementiel sur l’équité sportive. Les performers les plus méritants sportivement ne seront pas nécessairement ceux qui participeront à l’événement le plus lucratif de l’année, créant des frustrations légitimes au sein du roster UFC. Cette injustice sportive révèle comment la logique du spectacle pervertit les mécanismes traditionnels de la méritocratie athlétique. White devra gérer ces tensions internes tout en satisfaisant les exigences politiques et commerciales de l’événement, équilibre délicat qui révèle les contradictions inhérentes à cette opération.

L’impact à long terme de cet événement sur les carrières individuelles des participants reste difficile à évaluer, mais il pourrait créer une nouvelle catégorie de célébrités sportives définitivement associées à l’ère Trump. Cette association présidentielle transformera probablement les athlètes sélectionnés en figures politiques autant que sportives, avec tous les avantages et inconvénients que cela implique. Cette politisation des athlètes révèle l’évolution d’une société où la neutralité devient impossible et où chaque célébrité doit choisir son camp. Les performers qui participeront à cet événement découvriront peut-être que cette exposition présidentielle les suit pour le reste de leur carrière, les transformant en symboles de l’époque trumpienne. Cette instrumentalisation politique du sport révèle les coûts cachés de la célébrité dans une société polarisée où chaque geste devient politique.

Conclusion : l'Amérique face à son miroir déformant

Au terme de cette plongée dans les méandres de cette annonce surréaliste, une évidence s’impose avec la force d’un révélateur : nous assistons à la mutation définitive de la fonction présidentielle américaine, transformée d’institution démocratique en plateforme de divertissement personnel. Ce spectacle prévu pour le 4 juillet 2026 sur la pelouse de la Maison-Blanche ne constitue pas une simple lubie trumpienne – c’est l’aboutissement logique d’un processus de spectacularisation du pouvoir qui révèle les mutations anthropologiques profondes de la société américaine contemporaine. Dana White et Donald Trump n’improvisent pas : ils matérialisent les fantasmes d’une nation qui préfère désormais le spectacle du divertissement à la sophistication de la démocratie. Cette régression civilisationnelle assumée révèle une Amérique qui renonce progressivement aux idéaux des Pères fondateurs pour embrasser la logique du divertissement de masse. L’ironie cruelle de cette évolution réside dans son timing : célébrer le 250e anniversaire de l’indépendance américaine en transformant la Maison-Blanche en arène moderne révèle l’extraordinaire capacité d’une nation à renier son héritage au moment même où elle prétend l’honorer.

Cette dérive révèle aussi l’émergence d’un nouveau modèle politique qui pourrait inspirer d’autres démocraties occidentales tentées par la facilité du populisme spectaculaire. Trump ne se contente pas de détruire les normes américaines – il crée un précédent que d’autres dirigeants pourraient être tentés d’imiter dans leurs propres pays. Cette exportation potentielle du modèle trumpien constitue peut-être l’une des conséquences les plus inquiétantes de cette initiative qui transforme l’exception américaine en template exportable. Imaginez un instant Emmanuel Macron organisant des spectacles dans la cour d’honneur de l’Élysée, ou Boris Johnson transformant Downing Street en scène de divertissement… Cette perspective grotesque révèle pourtant la logique implacable de la contagion populiste qui pousse chaque dirigeant à surenchérir dans la transgression pour maintenir l’attention médiatique. Cette course à l’échalote spectaculaire entre démocraties occidentales pourrait transformer l’ensemble du paysage politique mondial en gigantesque télé-réalité où les institutions millénaires deviennent les décors d’émissions de divertissement. L’Amérique de Trump montre la voie de cette régression assumée vers les jeux du cirque, offrant à tous les apprentis dictateurs de la planète un manuel de décomposition démocratique efficace et médiatiquement rentable.

Mais au-delà de ces considérations géopolitiques se dresse une question plus fondamentale qui touche à l’essence même de la nature humaine : que révèle cette acceptation massive du spectacle comme divertissement légitime sur l’évolution de nos sociétés ? Cet événement de la Maison-Blanche ne constitue pas seulement une transgression institutionnelle – c’est un révélateur anthropologique qui dévoile les mutations profondes de l’humanité contemporaine. L’engouement populaire pour cette initiative révèle une société américaine qui a intériorisé le spectacle comme valeur positive, phénomène qui dépasse largement le cadre sportif pour toucher aux fondements de la civilisation occidentale. Cette banalisation du divertissement organisé illustre parfaitement la désinhibition progressive d’une espèce humaine qui redécouvre ses instincts les plus primitifs sous le vernis de la modernité technologique. L’Amérique de 2026 ressemblera peut-être davantage à la Rome décadente qu’à la république jeffersonienne, évolution qui questionne fondamentalement la capacité des démocraties à résister à leurs propres pulsions destructrices. Cette régression vers le spectacle assumée révèle l’échec du projet civilisationnel occidental qui croyait avoir définitivement sublimé l’instinct de divertissement par l’éducation et les institutions. Trump et White nous rappellent cruellement que la civilisation n’est qu’un vernis fragile sur des instincts inchangés depuis la préhistoire.