Le mystérieux élixir caché dans le sang des personnes vivant très longtemps : une énigme biologique révélée

Auteur: Maxime Marquette

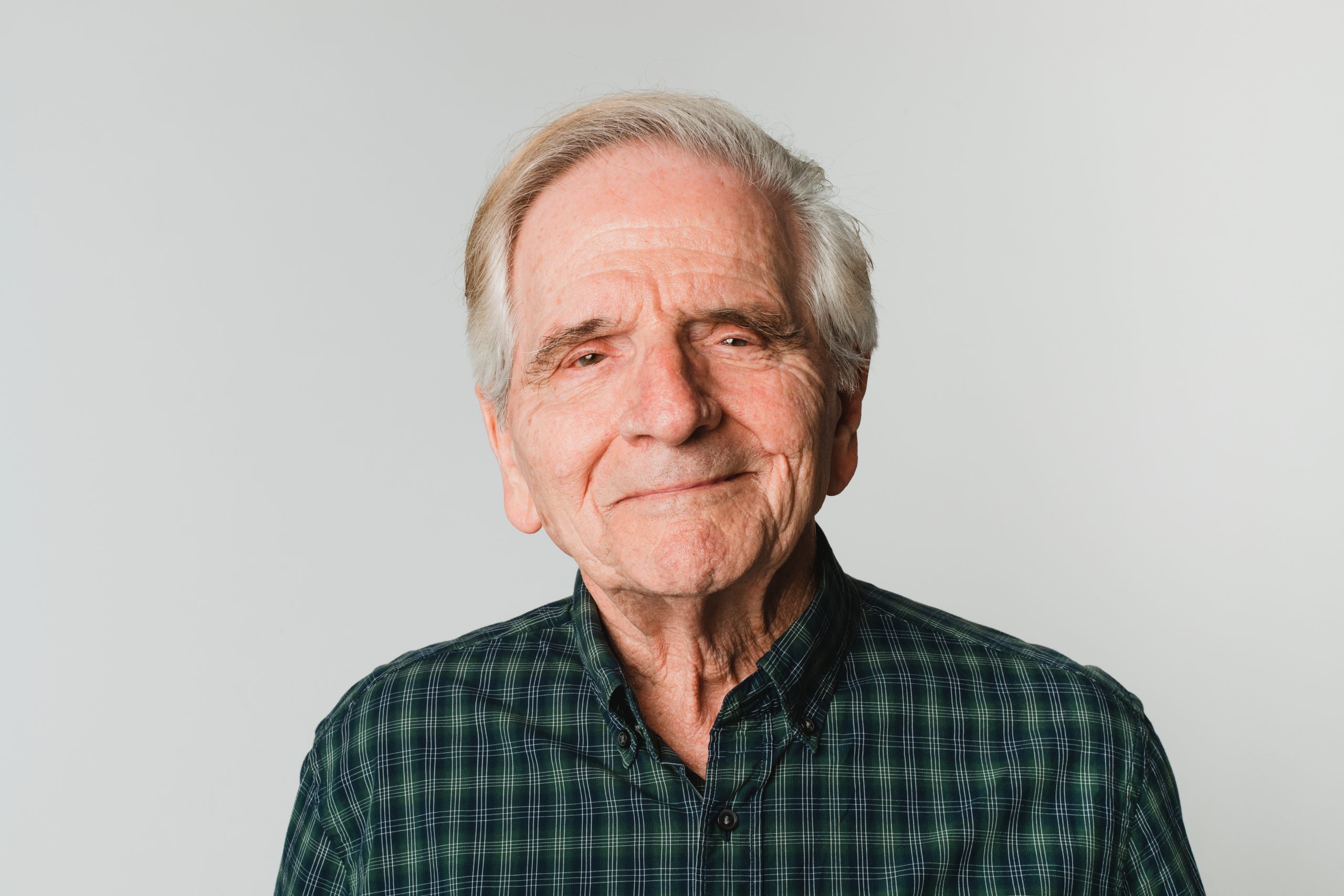

Ils vivent cent ans, parfois plus, défiant le temps et les maladies, ces centenaires fascinent l’humanité depuis toujours. Quelle est leur arme secrète ? Les réponses viennent aujourd’hui d’une source inattendue : leur sang. Une série d’études scientifiques récentes, notamment une large analyse suédoise sur plusieurs décennies, révèle que des caractéristiques spécifiques dans le profil sanguin de ces individus pourraient tenir la clé d’une vie exceptionnellement longue. Leurs biomarqueurs diffèrent subtilement mais significativement de ceux des personnes ayant vécu moins longtemps, dessinant les contours d’une santé métabolique et cellulaire singulière. Ce voyage fascinant dans le sang des personnes qui vivent longtemps explore comment des variables apparemment discrètes tracent une piste vers la compréhension de la longévité.

Au fil de cet article, je vous invite à plonger dans ces découvertes, à saisir la complexité des processus biologiques mis en lumière, tout en questionnant ce que cela signifie pour chacun d’entre nous. La science décode peu à peu l’équation mystérieuse de la longévité. Mais comprendre ces différences, c’est relever un défi : séparer l’exception du banal, où le hasard se mêle à la génétique et au style de vie, pour mieux envisager un futur où vivre plus longtemps pourrait aussi signifier mieux vivre.

Plus qu’un simple récit médical, il s’agit d’un appel à la réflexion et à l’action, face à un enjeu universel et intemporel : comment retarder l’inévitable, comment préserver notre capital santé dans ce qui pourrait devenir, demain, un droit accessible à tous.

Le profil sanguin des centenaires : une signature unique

Des biomarqueurs révélateurs et constants

Des décennies d’études ont permis de collecter d’impressionnantes données sur les biomarqueurs sanguins de milliers de personnes âgées, avec un focus particulier sur ceux dépassant le cap exceptionnel des 100 ans. Parmi les marqueurs analysés figurent le glucose, la créatinine, l’acide urique, le cholestérol total, le fer, ainsi que divers indicateurs de fonctions hépatiques et rénales. Une chose saute aux yeux : ces centenaires ont des profils sanguins remarquablement homogènes et distincts par rapport à leurs pairs moins âgés.

Plus précisément, ils tendent à présenter des niveaux plus faibles de glucose, créatinine et acide urique, suggérant un meilleur contrôle métabolique et une moindre incidence d’inflammations chroniques. À l’inverse, leur taux de cholestérol total et de fer sanguin est souvent plus élevé, contrastant avec les idées reçues sur ces substances traditionnellement considérées comme « mauvaises » à fort dosage. La richesse et la subtilité de ces différences bousculent les certitudes, évoquant une complexité biologique où l’équilibre prime plus que le simple chiffre isolé.

C’est aussi le constat d’une longévité associée à une capacité du corps à maintenir un « juste milieu » métabolique, reflet d’une santé globale préservée. Les analyses montrent que ces différences peuvent être détectées déjà à partir de 65 ans, bien avant la centenaire, offrant une fenêtre d’observation précieuse sur les mécanismes du vieillissement.

Le rôle des fonctions rénales et hépatiques

Les reins et le foie jouent un rôle capital dans le maintien de l’équilibre physiologique, assurant dépuration, métabolisation et régulation de multiples substances. Chez les personnes qui vivent longtemps , les indicateurs de santé rénale comme la créatinine ou de fonction hépatique comme les transaminases se situent souvent à des valeurs optimales, ni trop élevées ni trop basses, suggérant une efficacité de ces organes qui dépasse largement la moyenne des sujets âgés.

Cette organisation parfaite favorise la détoxification, la gestion fine des nutriments et la limitation des stress oxydatifs, processus potentiellement liés à une meilleure protection contre les maladies chroniques et le vieillissement cellulaire. Ce témoignage biologique plaide en faveur de l’importance cruciale du maintien fonctionnel des organes-clefs dans la quête de la longévité exceptionnelle.

Ce sujet ouvre aussi la porte à des pistes thérapeutiques et préventives visant à soutenir ces fonctions vitales, en agissant par exemple sur la nutrition, l’hydratation, ou la gestion des excès métaboliques.

L’importance d’un équilibre entre nutrition et inflammation

Les études avancent que la longévité n’est pas la simple absence de maladie, mais la capacité à maintenir un état d’homéostasie — un parfait équilibre entre nutrition cellulaire et contrôle de l’inflammation chronique. Certains biomarqueurs liés à la nutrition comme l’albumine, le cholestérol total (TC) et la capacité totale de fixation du fer (TIBC) se distinguent ainsi dans le sang des centenaires.

Ce constat nourrit l’hypothèse que ces individus ont une alimentation et un mode de vie favorisant une inflammation réduite et un apport nutritionnel judicieux, évitant les excès délétères tout en garantissant le soutien indispensable aux cellules. Cette vision modère les discours simplistes sur le « bon » et le « mauvais » cholestérol, soulignant la complexité d’une physiologie adaptative où la « juste dose » est la clé.

Au-delà de la génétique, cela invite à reconsidérer la place de l’alimentation équilibrée, du contrôle du poids, et de la lutte contre le stress oxydatif dans les stratégies de santé publique.

Les mécanismes biologiques sous-jacents à la longévité

Le métabolisme énergétique et la régulation glucidique

Le contrôle du métabolisme glucidique apparaît comme un élément central dans la longévité. Un taux sanguin stable et modéré de glucose est associé à une diminution des stress oxydatifs et à une meilleure fonction cellulaire. Les individus qui atteignent un âge avancé semblent maintenir un métabolisme efficient, évitant ainsi la glycation des protéines et la dérégulation des systèmes énergétiques à l’origine du vieillissement prématuré.

Cette maîtrise métabolique se manifeste également dans la régulation de la production d’insuline et une sensibilité accrue des tissus à cette hormone, éléments clés pour éviter le diabète et ses complications délétères. Le pancréas, les mitochondries et le système endocrinien tout entier jouent ici un rôle fondamental, suggérant des axes thérapeutiques prometteurs en prévention du vieillissement accéléré.

Paradoxalement, cela soulève la question de la causalité : la longévité est-elle cause ou conséquence de ce métabolisme sain ?

L’inflammation chronique, ennemi silencieux de la longévité

Une découverte majeure de la recherche récente concerne l’impact de l’inflammation chronique de bas grade, souvent liée au vieillissement dit inflammaging. Chez les personnes âgées n’atteignant pas la longévité exceptionnelle, cette inflammation est souvent exacerbée, causant dommages tissulaires, altération immunitaire et prédisposition aux pathologies cardiovasculaires et neurodégénératives.

Les centenaires montrent à l’inverse des biomarqueurs témoignant d’un contrôle remarquable de l’inflammation, avec des protéines plasmatiques en niveaux modérés, une meilleure fonction immunitaire et une régulation fine des cytokines. Cette maîtrise immunitaire pourrait s’expliquer par des facteurs génétiques, un mode de vie adapté ou une combinaison des deux.

Lutter contre cette « inflammation rampante » via l’alimentation, le sport, ou des interventions pharmacologiques représente un axe majeur de la médecine anti-âge.

Le rôle des lipides sanguins et du cholestérol

Traditionnellement diabolisé, le cholestérol, en particulier sous sa forme totale et ses fractions HDL et LDL, montre un profil intriguant chez les personnes qui vivent longtemps. L’étude des centenaires signale souvent une augmentation des particules lipidiques grandes et fonctionnelles, notamment du HDL, considéré comme « bon cholestérol », capable de transporter le cholestérol hors des artères et de moduler les processus inflammatoires.

Ce paradoxe semble illustrer que le cholestérol n’est pas un ennemi absolu, mais un acteur complexe, dont l’équilibre qualitatif et quantitatif est essentiel. Un excès maladroit, oui ; une gestion optimale, bienvenue. C’est un peu le reflet de l’organisme du centenaire, capable d’intégrer ces éléments pour préserver l’intégrité vasculaire et générale.

Ces études redéfinissent ainsi la place du cholestérol dans l’équation de la santé et de la longévité, avec un impact direct sur les recommandations cliniques et nutritionnelles.

Stress oxydatif et défense cellulaire renforcée

Le stress oxydatif, destructeur puissant des composants cellulaires, est un facteur majeur du vieillissement et des maladies liées à l’âge. Les centenaires semblent bénéficier d’une meilleure capacité intrinsèque à neutraliser ces radicaux libres, grâce à une combinaison d’antioxydants endogènes renforcés et d’une expression génétique particulière.

Ces mécanismes protègent l’ADN, les mitochondries et la membrane cellulaire, ralentissant ainsi le déclin fonctionnel. Une bonne hygiène de vie, avec une alimentation riche en antioxydants naturels, semble renforcer cette protection, mais certains gènes liés à la longévité jouent aussi un rôle indéniable.

Comprendre comment stimuler ces défenses sans perturber l’équilibre naturel est une piste en pleine expansion dans la recherche anti-âge.

Capacités réparatrices du système immunitaire

Plus que jamais, le rôle du système immunitaire, non seulement dans la défense contre les infections mais aussi dans la réparation des tissus, prend une dimension cruciale. Les centenaires présentent souvent un système immunitaire « jeune », capable de réguler efficacement les réponses inflammatoires et de favoriser la cicatrisation cellulaire.

Cette maintenance immunitaire est liée à la régulation d’une famille de protéines et d’enzymes, ainsi qu’à l’activité des lymphocytes. Pourtant, ce terrain biologique reste fragile et sensible à l’influence des facteurs environnementaux et du mode de vie.

Il devient ainsi vital, au-delà de la génétique, d’optimiser ce système grâce à des interventions ciblées, des médicaments ou des modifications comportementales.

Implications pratiques : diagnostics et prévention personnalisée

Mesurer pour anticiper : l’importance des bilans sanguins

Si le sang des centenaires révèle des signes distinctifs, alors pourquoi ne pas s’en inspirer pour prédire et améliorer la longévité ? Les bilans sanguins réguliers, mesurant ces biomarqueurs clés, deviennent une fenêtre précieuse pour surveiller la santé au fil du temps. Glucose, cholestérol, fer, créatinine, et marqueurs hépatiques ne sont plus de simples données médicales, mais des indicateurs stratégiques d’un vieillissement réussi.

La mise en place d’outils de dépistage précoce basés sur ces profils pourrait révolutionner la prévention. En détectant les déséquilibres longtemps avant l’apparition des maladies, la médecine personnalisée pourrait intervenir de manière ciblée pour corriger, ralentir, voire inverser certaines tendances.

Ainsi, au lieu d’attendre la maladie, on pourrait guerir la santé, guidés par un tableau de bord biologique précis, dynamique, et individualisé.

Stratégies nutritionnelles et modes de vie adaptés

Le sang des centenaires témoigne aussi de l’importance d’une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, et pauvre en éléments pro-inflammatoires ou toxiques. Approches méditerranéenne, restriction calorique modérée, et consommation raisonnée de protéines sont au cœur des pistes explorées pour favoriser un terrain métabolique optimal.

Associé à une activité physique régulière, une gestion du stress efficace, et une qualité de sommeil restaurée, ce mode de vie devient le socle d’une longévité biologique tangible. Chaque individu peut, par ses choix, influer sur son propre profil sanguin, façonnant le récit de sa santé future.

Mais cette implication individuelle soulève aussi la question de l’accès aux informations, de l’éducation et du soutien nécessaires pour transformer ces données médicales en actions concrètes.

Vers des interventions médicales ciblées

La connaissance de ces biomarqueurs ouvre de nouvelles voies pour des traitements spécifiques. Des médicaments ou compléments agissant sur la régulation du glucose, la protection hépatique, ou la modulation de l’inflammation chronique sont à l’étude. La personnalisation des protocoles, fondée sur la lecture fine du sang, pourrait maximiser les bénéfices et minimiser les risques.

Des techniques innovantes comme la thérapie génique, l’immunomodulation ou la sénolytique (élimination des cellules sénescentes) se dessinent, enrichissant l’arsenal anti-âge. Mais prudence et éthique devront accompagner ces avancées, pour éviter excès et désillusions.

Cette médecine du futur, à la croisée de la biologie et de la technologie, fait rêver et interroge, exigeant vigilance et réflexion.

L’enjeu des inégalités et de la santé publique

Une longévité exceptionnelle repose en partie sur des facteurs modifiables, mais l’accès aux soins, à la nutrition adéquate, et à la prévention reste inégal dans le monde. Ces découvertes mettent en lumière un véritable défi social : comment démocratiser ces savoirs, ces outils, ces ressources, pour que vivre longtemps ne soit plus un privilège mais un droit ?

Les systèmes de santé devront s’adapter, intégrer la médecine préventive affûtée par les biomarqueurs, et réduire le fossé entre populations. Ce combat pour l’égalité devant la vie s’annonce aussi crucial que les progrès scientifiques eux-mêmes.

Il est grand temps de penser la longévité non seulement en laboratoire, mais aussi sur le terrain, dans la vie réelle, au plus près des inégalités et des difficultés humaines.

L’éducation et la sensibilisation comme leviers majeurs

Enfin, la compréhension publique de ces enjeux biologiques conditionne leur impact. Dépasser les simplismes, déconstruire les idées reçues sur le vieillissement, susciter une réelle responsabilisation citoyenne permettra d’enraciner durablement ces progrès. Informer, écouter, accompagner, sont des missions clés des professionnels de santé et des médias, pour faire de la longévité un projet collectif.

Cette éducation devra être soutenue par des politiques audacieuses et une communication claire, honnête, et accessible. Car la longévité, rêvée depuis toujours, devient une affaire de tous, une aventure humaine au long cours.

Les pistes de recherches émergentes et défis futurs

La génétique et son rôle dans la longévité

Au-delà des biomarqueurs classiques, la génétique offre des perspectives majeures pour comprendre pourquoi certains vivent exceptionnellement longtemps. Des centaines de variantes génétiques ont été identifiées, dont certaines semblent moduler la réparation de l’ADN, la régulation métabolique ou la réponse inflammatoire. Notamment, les gènes liés à la gestion du fer sanguin et à la protection cellulaire stimulent un intérêt croissant.

La rareté des centenaires rend l’étude de ces gènes complexe, mais leur découverte pourrait permettre un jour d’adapter les traitements et les suivis en fonction du patrimoine génétique. Pourtant, la génétique seule ne suffit pas : elle interagit sans cesse avec l’environnement et le mode de vie, créant un équilibre délicat et unique.

Comprendre cette interaction complexe est un défi scientifique, mais aussi une porte vers une médecine véritablement personnalisée.

Métabolomique et profils sanguins avancés

Les technologies de métabolomique, qui analysent l’ensemble des petites molécules du sang, viennent enrichir le tableau des différences entre centenaires et autres. Ces approches révèlent des signatures métaboliques spécifiques, liées aux voies énergétiques, à la synthèse protéique, et au fonctionnement lipidique.

Identifier précisément ces profils aidera à prédire la longévité, mais aussi à comprendre quels mécanismes biochemques sont activés ou inhibés dans ces cas d’exception. Cette connaissance intégrative fusionne la biochimie, la génétique et la physiologie, promettant des avancées spectaculaires.

Mais encore faut-il gérer la masse énorme de données, leur interprétation, et traduire ces savoirs en pratiques cliniques accessibles.

Le microbiome sanguin : une piste encore virale

Une frontière nouvelle s’ouvre avec l’étude du microbiome sanguin et son impact sur le vieillissement. La diversité des bactéries et virus présents dans le sang pourrait influencer les réponses immunitaires, l’inflammation et même le métabolisme. Des différences ont déjà été notées entre centenaires et sujets plus jeunes, suggérant un rôle majeur dans la longévité.

Cette piste promet une révolution, mais reste encore très exploratoire, avec de nombreux défis techniques et méthodologiques. Cependant, elle ouvre une fenêtre fascinante sur l’écologie interne du corps, où l’équilibre microbien pourrait être un acteur clé.

Les implications thérapeutiques sont immenses, avec la perspective de moduler ce microbiome pour prolonger la vie en bonne santé.

Les limites et questionnements éthiques

Face à ces avancées scientifiques, le débat éthique s’impose avec force. Jusqu’où aller dans l’extension de la vie ? Quels impacts sur les sociétés, les ressources, la notion même d’existence ? Comment garantir que ces progrès profitent à tous et ne renforcent pas les inégalités ?

Ces questions ne peuvent être éludées, car la longévité ne se résume pas à un défi médical, mais à un choix de civilisation. Le progrès doit être encadré par des règles claires, une vigilance démocratique, et un dialogue ouvert avec la société.

L’étude du sang des centenaires est aussi une invitation à penser la vie dans sa globalité, dépassant la simple durée pour viser la qualité, la dignité et le sens.

Un horizon d’espoir et de responsabilité

Malgré les complexités, ces recherches ouvrent un horizon d’espoir : celui d’une médecine anticipative, respectueuse de la nature humaine, capable d’accompagner le vieillissement sans le combattre aveuglément. La longévité exceptionnelle n’est plus un mystère impénétrable, mais un champ d’exploration fertile et exigeant.

De chaque goutte de sang analysée émerge un message — fragile mais puissant — rappelant la beauté et la richesse de la vie. À nous de savoir l’entendre, de la respecter, et de bâtir un futur où la vieillesse sera une aventure pleine, lumineuse, et humainement digne.

Cette quête est la nôtre, celle de toute une génération, entre science, éthique et humanité. Elle nous oblige à la fois à la prudence et au courage, à la rigueur et à l’empathie.

Si ce voyage au cœur du sang et de la longévité m’a appris une chose, c’est que le temps n’échappe pas à la vigilance, et que chaque instant gagné doit être célébré, compris, et partagé.

Conclusion : entre science et humanité, le sang comme clé de la longévité

Une signature biologique à préserver et valoriser

Le portrait que dessine le sang des centenaires est celui d’un équilibre rare, fragile, fruit d’un long combat biologique et environnemental. Il ouvre une voie nouvelle pour comprendre le vieillissement, anticiper les risques, et surtout préserver la santé. Mais il rappelle aussi que la longévité ne saurait se réduire à des chiffres ou des analyses : elle est une aventure humaine, complexe, pleine de nuances et d’émotions.

Préserver ces équilibres, agir tôt, vivre sainement, telle est la leçon forte qui nous est donnée. Ce n’est pas un remède magique, mais un guide pour une vie meilleure, plus respectueuse de notre corps et du temps qui passe.

Dans ce chemin sinueux, le sang devient un témoin précieux, un allié silencieux, une parole entendue tard mais mieux comprise désormais.

Vers une médecine préventive et personnalisée

Les découvertes scientifiques récentes sur les biomarqueurs sanguins encourageants pour la longévité nous orientent vers des modèles médicaux innovants, fondés sur la prévention, le suivi personnalisé et l’adaptation constante. L’avenir est à une médecine proactive, à l’écoute du corps et du temps, où la stratégie globale dépasse le symptôme isolé.

Cette révolution devra s’appuyer sur un équilibre subtil entre technologies, humanité et savoir partagé, permettant à chacun de se projeter dans un avenir où vieillir ne rime plus avec déclin inexorable mais avec ressources renouvelées.

Ce défi, immense et enthousiasmant, appelle la mobilisation de toute la société, au-delà des laboratoires et des hôpitaux.

Un appel à l’action collective

La longévité exceptionnelle nous regarde tous. Elle est un objectif, mais aussi une responsabilité partagée. Offrir les conditions d’une vie longue et saine impose des engagements collectifs, dans les domaines de la recherche, de la santé publique, de l’environnement, de l’éducation.

Ce sang riche de messages scientifiques porte la mémoire d’une possible transformation, où l’humain devient pleinement acteur de son avenir. Il nous invite à ne pas renoncer, à investir dans la connaissance, à écouter la voix de la biologie comme celle de notre humanité profonde.

Les regards tournés vers l’horizon scientifique sont aussi des regards tournés vers l’autre, dans une solidarité essentielle.

Une dernière pensée pour l’éternité

Et alors que je termine ce récit, je ressens le poids du temps, sa force et sa fragilité. Observer le sang des centenaires, c’est lire un livre aux multiples pages, où chaque marqueur est un mot, chaque oscillation une phrase, où l’histoire de la vie humaine s’écrit avec des nuances infinies. C’est une invitation à chérir le présent, à comprendre le passé, et à rêver l’avenir.